皆さんこんにちは、パンダです。

共通テスト化学の対策を始めようと思っても、どの参考書を選べば良いか迷う方は多いのではないでしょうか。

たくさんの問題集や参考書の中から自分に合ったものを見つけ出すのは大変ですよね。

また、共通テストでは「知識を土台とした思考力」が問われるため、ただ暗記するだけの学習では失敗し後悔してしまう可能性もあります。

さらに、いつから対策を始めるべきか、何か月かかるのか、二次試験とのバランスのとり方はどうすれば良いのかといった疑問も尽きません。

この記事では、共通テスト化学のオススメの参考書や、志望校のレベルに合わせた参考書ルートを紹介し、読者の皆様の不安を解消します。

六割、七割、八割、九割と目標別に最適な学習法を解説し、FAQ形式でよくある質問にもお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次から自分が目指すレベルのところに飛ぶことができるので、ぜひ活用してください!

この記事を読むことで以下のことがわかります。

- 共通テスト化学の効率的な勉強法

- 目標点数に合わせた最適な参考書ルート

- 学習を始めるタイミングや期間の目安

- 二次試験対策との効果的な両立方法

共通テスト化学の参考書はこれ!高得点を目指す進め方

- 共通テスト化学の特徴と形式

- いつから共通テスト対策を始めるべきか

- 二次試験とのバランスのとり方

- 共通テスト化学対策には何か月かかる?

- 六割突破にオススメの参考書

- 七割突破にオススメの参考書

- 八割以上を目指すための対策

- 九割を目指すなら必須の学習法

共通テスト化学の特徴と形式

共通テスト化学は、従来のセンター試験から大きく出題傾向が変化しています。

旧課程では基礎的な知識を問う問題が中心でしたが、共通テストでは、実生活や実験のデータ、資料を読み解く力がより一層問われるようになりました。

これは、大学入試センターの「問題作成の方針」にも明記されており、「自然の事物や現象の中から本質的な情報を見つけ出す力」や「科学的に探求する過程」を重視しているのが大きな特徴です。

単なる知識の暗記に留まらず、与えられた情報から論理的に答えを導き出す思考力や、未知の状況に応用する力が試されるため、単調な暗記学習だけでは高得点を狙うことは難しくなります。

出題範囲は、化学基礎・化学の全範囲から偏りなく出題されます。

大問構成は毎年変動する可能性がありますが、これまでの傾向から見ると、

大問1が物質の状態、

大問2が物質の変化と平衡、

大問3が無機化学、

大問4が有機化学・高分子、

大問5がこれらの分野を横断する複合問題となる傾向が強まっています。

問題形式は、知識を問う小問集合から始まり、グラフの読み取り、実験データの考察、長文読解、そして計算を要する問題へと続きます。

難易度自体は基礎から標準レベルが中心ですが、初見のテーマや、複数の情報を組み合わせて考察する必要がある問題も含まれるため、限られた時間内での迅速かつ正確な対応が求められます。

したがって、過去問をただ解くだけではなく、様々な形式の問題に触れて応用力を養うことが非常に重要となります。

いつから共通テスト対策を始めるべきか

共通テスト化学の対策を始めるタイミングは、現在の学力レベルによって異なります。

理想は、高校の授業で学習する内容の基礎を固めてから本格的に始めることです。

具体的には、学校から配布される教科書や問題集(『セミナー化学』や『リードLightノート』など)を活用して基礎力を確立し、最低でも5割程度の点数を取れるようにしておくのが第一目標となります。

この基礎固めは、できれば高校2年生の冬までには終えておくと、本格的な受験勉強にスムーズに移行できるため有利です。

本格的な共通テスト対策は、共通テスト本番までの期間を逆算して計画を立てるのがオススメです。

多くの受験生が夏休み以降、秋にかけて共通テスト対策にシフトする傾向にあります。

共通テストは「基礎知識の土台の上に思考力を問う」という形式であるため、まずは基礎固めをしっかりと行い、その後で共通テスト独特の形式に慣れるための演習を進めるのが最も効果的な学習順序となります。

遅くとも11月からは共通テスト対策に集中できるように、それまでに二次試験の学習もある程度進めておくことが望ましいでしょう。

二次試験で化学を使用する受験生は、この段階までに主要な分野の応用問題まで学習を終えておくと、共通テスト対策と並行して効率的に学習を進めることができます。

二次試験とのバランスのとり方

二次試験で化学を使用する場合、共通テスト対策と二次試験対策のバランスを取ることは、合格に向けて非常に重要となります。

共通テスト対策に偏りすぎると、二次試験で問われる深い応用力や記述力が不足してしまい、逆に二次試験対策ばかりだと、共通テスト特有の時間配分や形式に対応できなくなる可能性があります。

一般的な進め方としては、まずは二次試験対策を優先し、応用問題までしっかりと学習を進めます。

特に難関大学を目指す場合は、『化学重要問題集』や『化学の新演習』といったハイレベルな問題集で二次試験レベルの実力を養いましょう。

共通テストで問われる計算問題や思考問題は、二次試験の対策で培った知識と応用力で十分に対応できる部分が多いため、二次試験対策がそのまま共通テスト対策にも繋がります。

共通テスト対策に本格的に切り替えるのは、二次試験対策が一段落する11月頃が目安となります。

共通テスト対策に切り替えた後は、二次試験の学習で身につけた知識を共通テスト形式の問題にどう活用するかという視点で演習を行います。

共通テストの過去問や予想問題集を解き、時間配分や資料の読み取りに慣れることが大切です。

特に、資料やグラフの考察問題は、二次試験対策ではあまり扱わない傾向があるため、共通テスト対策問題集で集中的に取り組むことが推奨されます。

二次試験対策で培った論理的思考力は、共通テストの考察問題を解く上で大きな武器となるため、焦らずに二次試験対策を進めることが、結果的に共通テストの高得点にも繋がるでしょう。

共通テスト化学対策には何か月かかる?

共通テスト化学対策にかかる期間は、現在の学力や目標点数によって大きく異なります。

これから学習を始める場合、まずは現在の自分の立ち位置を正確に把握することが重要です。

基礎固めから始める場合

学校の教科書や問題集(『リードLightノート』や『セミナー化学』など)で基礎を固める段階から始める場合、約3〜4か月はかかると考えられます。

化学は理論、無機、有機と幅広い分野に分かれており、それぞれに知識と計算が必要なため、満遍なく学習するには時間を要します。

特に、有機化学の構造決定や理論化学の計算問題は、多くの演習をこなすことで習得できるため、十分な学習時間を確保することが大切です。

焦って進めると知識が定着せず、かえって非効率になる可能性があるため、一つひとつの単元を丁寧に学習していくことが推奨されます。

基礎はできている場合

すでに基礎知識が身についており、共通テストの形式に慣れるための演習から始める場合、約1〜2か月で十分な対策が可能です。

この期間で過去問や予想問題集を複数回解き、時間配分や問題形式に慣れることに重点を置きます。

間違えた問題や苦手な分野は、その都度、基礎に戻って復習し、知識の抜けがないか確認することが重要です。

この段階では、量をこなすだけでなく、問題の意図や解法のプロセスを深く理解することが高得点に繋がります。

これらの期間はあくまで目安です。

他の科目の進捗状況や、個人の学習効率によって大きく変動します。

特に、理科科目は後回しにされがちですが、ある程度の力がつけば得点が安定しやすい科目です。

計画を立てる際は、他の科目の学習時間も考慮して、柔軟に進めていくことが大切になります。

六割突破にオススメの参考書

共通テスト化学で六割の得点を目指す場合、まずは基本的な知識を確実に定着させ、基礎問題をミスなく解ける能力を身につけることが鍵となります。

このレベルでは、教科書内容に準拠した問題集を繰り返し解き、知識の定着を図ることが最も効果的です。

| 参考書名 | 特徴と活用法 |

| 『リードLightノート化学基礎/化学』 | 教科書内容に準拠しており、穴埋めや一問一答形式で基礎知識を効率よく確認できます。演習量も過不足なく、短期間で基礎力を固めたい人におすすめです。教科書と対応するページを開きながら学習することで、知識の定着が飛躍的に高まります。 |

| 『セミナー化学基礎+化学』 | 多くの高校で採用されており、豊富な問題量が特徴です。基礎から応用まで段階的に学習できるため、教科書の知識を定着させるのに最適です。基礎問題や基本例題を繰り返し解き、典型問題の解法パターンを身につけることが重要です。 |

| 『化学[化学基礎・化学]基礎問題精講』 | 解説が非常に丁寧で、問題を解くための考え方や公式の使い方を学ぶのに適しています。短時間で標準的な入試問題を解けるようにしたい人におすすめです。必修編と実践編に分かれているため、自分のレベルに合わせて段階的に進められます。 |

まずはこれらの参考書を、理解本(講義形式の参考書)と併用して一冊完璧に仕上げることが重要です。

これらの中から一冊選んで、丁寧に仕上げていきましょう。

特に、学校で配布されることの多い『セミナー化学』や『リードLightノート』は、日常的な学習ツールとして活用し、何度も復習を繰り返すことで、共通テストで必要な基礎力を養うことができます。

七割突破にオススメの参考書

六割を安定して超え、七割の得点を目指すには、共通テスト特有の資料・実験の考察問題への対応力を養うことが重要です。

このレベルの目標を達成するには、基礎問題集で培った知識を、共通テスト形式の問題でアウトプットする練習が必要になります。

| 参考書名 | 特徴と活用法 |

| 『短期攻略 大学入学共通テスト 化学』 | 駿台の模試から厳選された良問が収録されており、基礎固めから次のステップに進むのに適しています。解説が丁寧で、難易度の高い問題にも挑戦できます。解説を熟読し、なぜその解答になるのかを理解することで、思考力を鍛えることができます。 |

| 『共通テストクロスシリーズ 実験・資料の考察問題24』 | 実験・資料の読み取り問題に特化しています。問題数が24題とコンパクトで取り組みやすく、共通テストで差がつきやすい分野を効率的に対策できます。図やグラフから必要な情報を正確に読み取る訓練を積むのに最適です。 |

| 『共通テスト化学実践対策問題集』 | 試行調査や二次試験の過去問をマーク形式に改変した問題が収録されています。共通テスト独特の思考力を養うのに適しており、実践的な演習を積みたい人におすすめです。初見の問題にも対応できる力を養うために有効です。 |

これらの問題集で演習を重ねながら、共通テストの傾向や形式に慣れていきましょう。

間違えた問題は必ず教科書や理解本に戻って復習し、知識の抜けがないか確認することが大切です。

特に、資料の読み取り問題では、問題文の隅々まで注意深く読む習慣を身につけることが高得点に繋がります。

八割以上を目指すための対策

共通テスト化学で八割以上の高得点を目指すには、基礎から応用まで幅広い知識を網羅した上で、実践的な演習量を確保することが不可欠です。

このレベルの目標を達成するには、ただ問題を解くだけでなく、なぜその答えになるのか、他にどのような解法があるのかを深く考察する学習姿勢が求められます。

| 参考書名 | 特徴と活用法 |

| 『共通テスト過去問研究 化学(教学社)』 | 過去10年分のセンター試験と共通テストの問題を収録しており、詳細な解説と分析が充実しています。過去問演習を通して、出題傾向や難易度を把握するのに最適です。時間を測って本番と同じように解く練習を重ねることで、解答のスピードと正確性を高められます。 |

| 『共通テスト総合問題集 化学(河合塾)』 | 共通テスト形式の問題を多数収録し、分野別・レベル別に構成されています。基礎力から応用力まで段階的にレベルアップできるため、演習量を確保したい人におすすめです。間違えた問題は必ず解説を熟読し、類似問題が出題された際に確実に解けるようにすることが重要です。 |

| 『Z会共通テスト実践模試 化学』 | オリジナル問題や過去問を収録した実践的な模試です。共通テスト本番と同じようなレベルの問題で、時間配分や本番を想定した演習ができます。思うように点数が取れない場合は、基礎問題集に戻って復習し直すことが重要です。 |

これまでの学習で身につけた知識を、これらの問題集でアウトプットする練習を繰り返すことで、高得点が見えてきます。

特にZ会の問題集は難易度が高い傾向にあるため、本番でどのような問題が出ても対応できる力が養えます。

九割を目指すなら必須の学習法

共通テスト化学で九割、さらには満点を目指すのであれば、基礎的な知識はもちろん、応用力やひらめきが求められる問題にも対応する力が必要です。

このレベルに到達するためには、圧倒的な演習量と深い考察力が不可欠となります。

九割以上を目指す受験生は、まず、これまで紹介した問題集で演習量を徹底的に確保してください。

特に、河合塾や駿台といった大手予備校が出版している予想問題集は、本番を想定した良問が揃っています。

さらに、二次試験で化学を使用する受験生は、『実戦化学重要問題集』や『化学の新演習』といったハイレベルな問題集に取り組むことで、より深い知識と応用力が身につきます。

これらの問題集は、単に答えを導き出すだけでなく、複数の知識を組み合わせて論理的に考える力が求められるため、共通テストの複雑な考察問題にも対応できるようになります。

また、共通テストでは見慣れない実験データや資料が問題に登場することがあります。

これらに対応するためには、日頃から資料集や教科書のコラムに目を通す習慣をつけ、知識の幅を広げておくことが有効です。

例えば、試薬の反応や沈殿物の色、気体の性質など、教科書では軽く触れられているだけの情報も、資料集には写真や図解で詳しく載っている場合があります。

様々な形式の問題に触れることで、初見の問題にも動じずに対応する力が養われます。

共通テスト化学の参考書ルートを徹底解説

- 成績が伸びる!志望校別参考書ルート

- 化学の学習に関するFAQ

- 共通テスト化学の参考書を選ぶポイントとまとめ

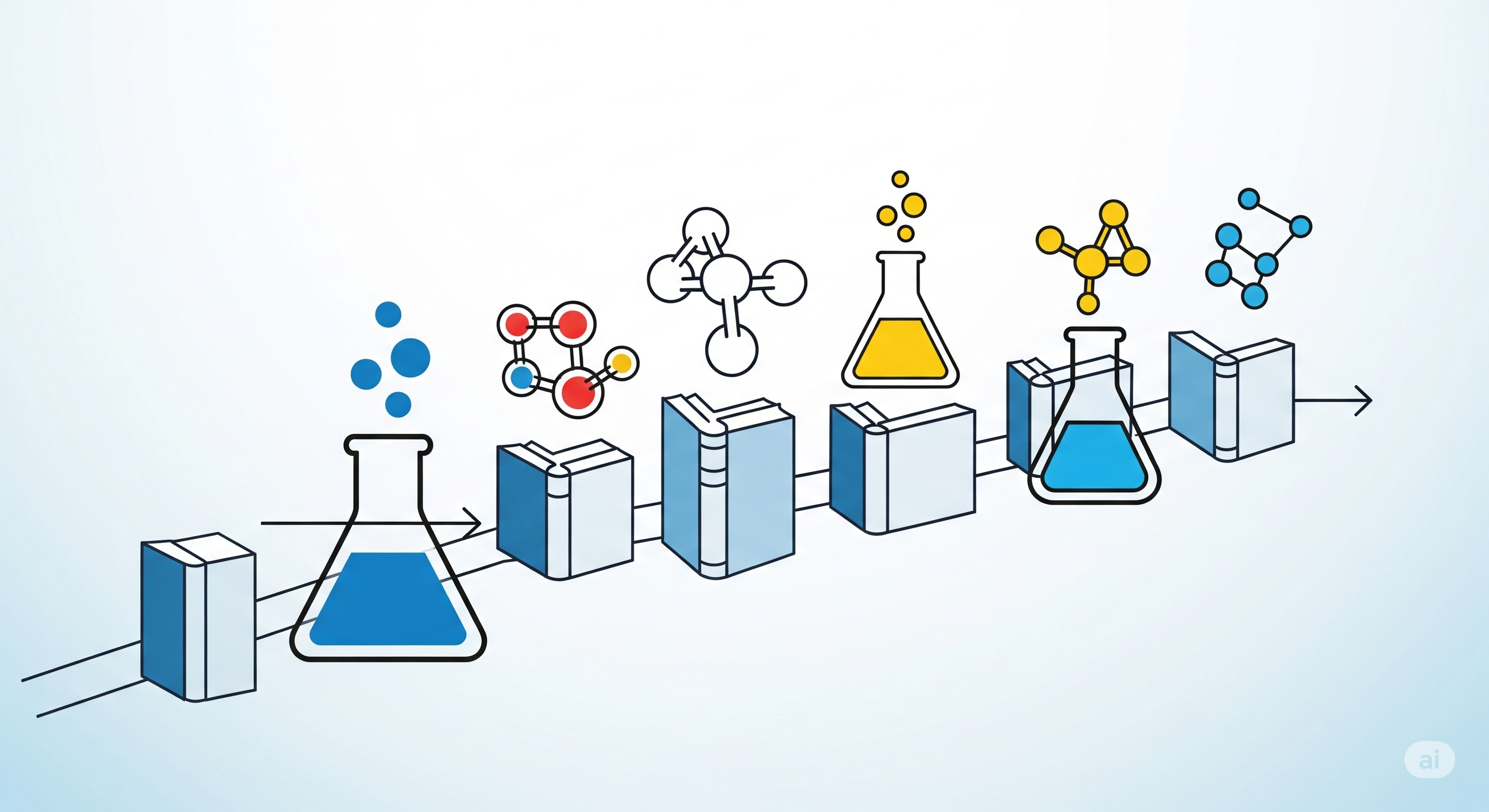

成績が伸びる!志望校別参考書ルート

志望校のレベルに合わせて、化学の学習ルートを構築することが成績アップの鍵となります。

やみくもに難しい問題集に手を出すのではなく、自分のレベルに合った参考書を段階的に進めていくことが重要です。

標準レベル大学を目指すルート

- 基礎固め:『リードLightノート』または『セミナー化学』

- 共通テスト演習:『短期攻略 大学入学共通テスト 化学』または『共通テスト総合問題集 化学』

難関大学を目指すルート

- 基礎固め:『セミナー化学』または『化学基礎問題精講』

- 応用演習:『実戦化学重要問題集』

- 共通テスト演習:『共通テスト総合問題集』や『Z会共通テスト実践模試』

最難関大学を目指すルート

- 基礎固め:『セミナー化学』または『実戦化学重要問題集』(A問題)

- 応用演習:『化学の新演習』または『化学標準問題精講』

- 共通テスト演習:『共通テスト総合問題集』や予備校の予想問題

このルートはあくまで一例です。

自分の学習状況や得意・不得意分野に合わせて柔軟に調整することが重要です。

例えば、有機化学が苦手な場合は、有機化学に特化した問題集を早めに取り入れるなど、自分だけのカスタマイズをすることが成功への近道となります。

化学の学習に関するFAQ

ここでは、共通テスト化学の学習を進める上で多くの受験生が抱える疑問にお答えします。

Q. 暗記が苦手です。どうすればいいですか?

化学は「暗記科目」だと捉えられがちですが、実際には、なぜその反応が起こるのか、物質がどのような構造をしているのかといった「理由」や「原理」を理解することで、知識が定着しやすくなります。

例えば、酸と塩基の中和反応を単に「H+とOH-が反応して水ができる」と暗記するだけでなく、それぞれのイオンが水中でどのように振る舞うかを理解することで、応用問題にも対応できるようになります。

資料集や教科書の図、YouTubeなどの動画コンテンツを積極的に活用し、視覚的にイメージを捉えることも非常に有効な手段です。

特に、実験操作や物質の色、匂いなどは、文字情報だけでなく、視覚や嗅覚をイメージしながら学習することで、記憶に残りやすくなります。

Q. 難しい問題集は必要ですか?

共通テストで高得点を目指すのであれば、難易度の高い問題集に取り組む必要性は高いです。

特に、資料やグラフの考察、複数の知識を組み合わせる計算問題は、高得点者とそうでない受験生の差がつきやすい部分です。

これらの問題は、単に知識があるだけでは解けず、論理的な思考力が求められます。

『実戦化学重要問題集』などで応用力を鍛えておくことで、本番で初見の問題にも動じずに対応できるようになります。

また、難易度の高い問題集は、一つの問題から複数の知識を深く掘り下げて学習できるため、知識の網羅性を高める上でも役立ちます。

Q. 学校の教材だけで大丈夫ですか?

学校で配布される『セミナー化学』や『リードLightノート』は、基礎固めには非常に優れた教材です。

基礎的な知識や計算問題の演習には十分な量が収録されており、これらを完璧にこなすだけでも共通テストの6割から7割は安定して狙えるでしょう。

しかし、これらの教材だけでは、共通テスト特有の実験・資料の考察問題や、複数の分野をまたぐ応用問題に慣れるのは難しい場合があります。

基礎が固まったら、共通テストに特化した問題集や過去問を併用し、実践的な演習を積むことが推奨されます。

共通テスト化学の参考書を選ぶポイントとまとめ

この記事では、共通テスト化学の参考書について、目標点数別の進め方やおすすめの学習ルートを解説しました。

- 共通テスト化学の対策は基礎固めが最も重要です

- 共通テストに特化した問題集で形式に慣れることが効果的です

- 目標点数に合わせて問題集を選び計画的に進めましょう

- 二次試験とのバランスを考えた学習計画を立てることが大切です

- 最終的には過去問や予想問題集で実践力を高めることが鍵になります

- 独学が不安な場合は予備校の講座やオンラインコンテンツを活用しましょう

- 知識をただ暗記するのではなく理由を理解しながら学習することで定着率が上がります

- 苦手分野を作らないようにバランスよく全分野を学習しましょう

- 資料集や教科書のコラムにも目を通し知識の幅を広げましょう

- 時間配分を意識しながら演習を繰り返すことで本番でのミスを防げます

- 予備校が出版する予想問題集も本番対策に非常に有効です

- 難関大学を目指す場合は『実戦化学重要問題集』などの応用問題にも取り組みましょう

- 最難関大学を目指す場合はさらに難易度の高い問題集で演習量を増やします

- 共通テスト化学の参考書選びは現在の学力と目標に合わせて行うことが成功への第一歩です

- 迷った際はまず教科書と学校指定の問題集を完璧に仕上げましょう

コメント