勉強の効率を上げたいけれど、暗記は音楽を聞きながらやっても集中できるのだろうか、本当に効果があるのだろうかと疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。

好きな音楽を聴きながら勉強することで、気分が高揚したり、リラックス効果が得られたりと音楽を聴くことのメリットは複数あります。

その一方で、歌詞に気を取られてしまうといったデメリットも存在し、どんな曲でも良いというわけではありません。

この記事では、音楽を聞きながら効率の良い暗記を成功させるための、具体的なオススメの音楽ジャンルとオススメしない音楽ジャンル、そして実践する上で知っておくべき注意点を、網羅的に解説していきます。

あなたの勉強スタイルに合わせた最適な音楽を見つけ、暗記の効率を劇的に高めるヒントとしてご活用ください。

- 音楽を聴くことで得られる集中力や記憶力へのメリット

- 暗記に向いている音楽と向いていない音楽の具体的な違い

- 勉強内容によって音楽を使い分けるべき理由と方法

- 音楽を聴きながら勉強する際の習慣化における危険性

音楽聞きながら暗記系の勉強する際の効率を高める方法

- 音楽を聴くことのメリット①:やる気と継続力を高める

- メリット②:集中力・記憶力向上とリラックス効果

- メリット③:周りの雑音を気にせず集中できるマスキング効果

- 勉強の種類による向き不向き

音楽を聴くことのメリット①:やる気と継続力を高める

勉強中に音楽を聴くことには、多くのプラスの効果が期待できます。

特に大きなメリットは、勉強を始めるやる気を高め、継続を可能にすることです。

人は好きな音楽を聴くことで、やる気や意欲を高める神経伝達物質であるドーパミンが分泌されます。

このドーパミンは、音楽を聴くことへの期待感だけでも分泌されるため、勉強を始める際の心理的なハードルを下げる手助けとなります。

メリット②:集中力・記憶力向上とリラックス効果

音楽は、脳をリラックスさせ、集中力と記憶力を高める効果も持っていると考えられています。

音楽を聴くことで、ストレスホルモンが減少し、幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンが分泌されることがわかっています。

これにより、勉強中に感じるストレスを軽減し、リラックスした状態で勉強に取り組めるようになります。

特定の音楽ジャンル、特に自然音やクラシック音楽には、人間の生体リズムと一致する「1/fゆらぎ」が発生しています。

この1/fゆらぎによって、脳がリラックスしたα波の状態になり、集中力や暗記力が向上すると言われています。

さらに、記憶は五感と密接に関係しており、音楽を聴きながら勉強することで、その音楽とその時の勉強内容が頭の中で結びつけられ、記憶に残りやすくなったり、記憶を呼び起こしやすくなったりする可能性もあります。

メリット③:周りの雑音を気にせず集中できるマスキング効果

勉強中に音楽を聴くことの重要なメリットの一つに、「マスキング効果」があります。

マスキング効果とは、ある特定の周波数帯の音を流すことによって、同じ周波数の周りの音が聞こえにくくなる現象のことです。

カフェや自習室などでの勉強中、周りの人の話し声、足音、咳払いなどの雑音が気になって集中を妨げられることがあります。

しかし、音楽やBGMを流すことで、これらの不快な雑音をかき消し、自分の意識が勉強対象以外の余計な情報に奪われるのを防ぐことができます。

この効果によって、外部から遮断された自分の世界にこもることができ、より深く勉強に集中しやすくなります。

周囲の環境音に気を取られがちな人にとって、音楽は強力な味方となり得ます。

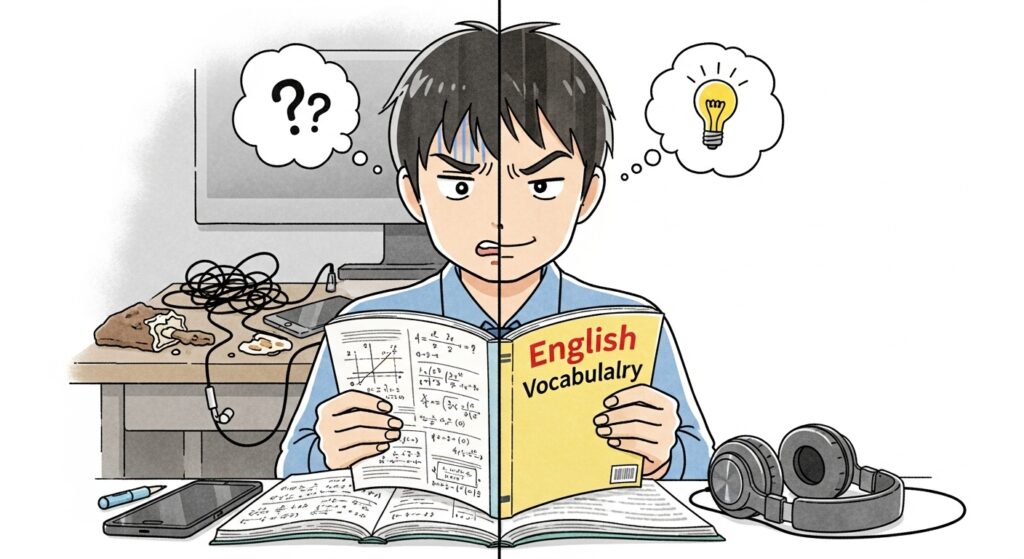

勉強の種類による向き不向き

勉強中に音楽を聴くことの効果は、行っている勉強の種類によって大きく異なります。

大きく分けて勉強は「思考を伴う勉強」と「単純作業の勉強」の二つのタイプがあります。

| 勉強の種類 | 具体的な例 | 音楽を聴くことの適性 | 理由 |

| 思考を伴う勉強 | 国語の読解、数学の問題解決、理科の応用問題、過去問演習 | 不向き | 集中して考えなければならず、音楽に脳のリソースを割かれるため |

| 単純作業の勉強 | 英単語・漢字の暗記、単純な計算問題、社会科目の暗記 | 有効 | 継続的な作業が必要であり、モチベーション維持に役立つため |

このように、脳が集中して深く思考を巡らせる必要がある勉強では、音楽は集中力の妨げになる可能性が高いです。

一方で、継続的な反復や作業が必要な暗記や計算では、音楽はモチベーション維持と継続を助ける役割を果たします。

単純作業の勉強は音楽で継続できる

英単語や漢字、社会科目の用語などの暗記物や、単純な計算練習などは、継続的に行うことで成果が表れるタイプの勉強です。

これらの単純作業の勉強においては、音楽を聴くことが有効に作用します。

脳が深く集中していなくとも、継続することである程度の成果が見込めるため、音楽がもたらすリラックス効果や気分高揚効果を活用し、勉強をだらだらでも続けられる状態を作ることが大切です。

やる気が出ない時でも、音楽を聴くことで無理やり気持ちを奮い立たせ、机に向かうきっかけを作ることができます。

いったん勉強が始まれば、その後は集中力も高まってくることが期待できます。

思考を伴う勉強は音楽で集中が妨げられる

国語の文章読解や、数学・理科の複雑な問題解決など、思考を伴う勉強を行う際は、音楽を聴くことはオススメできません。

これらの勉強は、問題文の把握や論理的な思考に集中して脳の全てのリソースを費やす必要があります。

音楽が流れていると、脳の一部が音楽の処理に注意を向けてしまい、勉強に割くべきリソースが分散されます。

特に歌詞のある曲では、歌詞の意味を追ってしまったり、次のメロディーが頭に浮かんできたりと、意識が勉強対象以外のものに奪われやすくなります。

そのため、塾の予習や過去問を解くときなど、高い集中力と深い思考が必要な場面では、音楽を完全に止めて無音に近い状態で取り組むことが、パフォーマンスの維持に繋がります。

音楽を聞きながらの暗記でもパフォーマンスを落とさないために

- 暗記にオススメの音楽ジャンル

- 暗記にオススメしない音楽ジャンルとその理由

- 音楽を聴きながら勉強する際のデメリットと注意点

- 音楽に依存しないための注意点

- 音楽を聞きながらでも暗記の効率を落とさないための使い分け

暗記にオススメの音楽ジャンル

暗記の効率を高めるために音楽を聴く場合、歌詞がないことと、脳をリラックスさせ活性化させる効果があるジャンルを選ぶことが重要です。

| 音楽ジャンル | オススメの理由 | 具体例・ポイント |

| 自然音 | 1/fゆらぎによるα波で集中力・暗記力向上。 歌詞がなく気が散らない。 | 鳥のさえずり、川の流れ、雨音など。 Youtubeやサブスクで利用可能。 |

| クラシック | 1/fゆらぎで集中力・暗記力向上。 一曲が長く複雑な旋律で脳が活性化。 歌詞がなく気が散らない。 | モーツァルト、バッハなどのピアノやバイオリンを主としたシンプルで静かな楽曲。 豪勢なオーケストラは不向き。 |

| インストゥルメンタル | 歌詞がなくやる気やリラックス効果。 BGMとして最適。 | 映画・アニメ・ゲームのサントラ、ピアノ、オルゴール、ジャズ、ボサノバなど。 |

インストゥルメンタルであっても、元々歌詞がある楽曲を編曲したものは、メロディーを聴くことで歌詞が頭に浮かんできてしまい、暗記の妨げになるため避けるべきです。

暗記にオススメしない音楽ジャンルとその理由

暗記中に聴いてしまうと、かえって集中力が低下し、効率が落ちてしまう音楽ジャンルもあります。

これらを避けることで、暗記のパフォーマンスを維持できます。

歌詞のある曲

J-POPなどの歌詞のある曲は、暗記作業には最も不向きです。

暗記は、覚えるべき対象のみに集中することが重要ですが、歌詞が同時に耳に入ってくることで、暗記対象のインプットの邪魔になってしまいます。

歌詞を知っている曲でも、知らない曲でも、歌の方に意識や集中力を奪われてしまうため、避けるべきです。

特にストーリー性の高い歌詞がある曲は、意識がそちらに向かいやすいため、特に集中力が削がれる原因になります。

アップテンポで単調な曲

アップテンポで単調な曲も、暗記には向きません。テンポが速すぎるとうるさく感じてしまい、暗記に集中できなくなります。また、脳は複雑で新しいものに対して活性化される性質があるため、単調で刺激の少ない曲では脳が活性化されず、暗記が思うように進まない原因となります。このような曲は、休憩時間などに気分転換として聴くのが良いでしょう。

音楽を聴きながら勉強する際のデメリットと注意点

音楽を聴きながら勉強することにはメリットが多い一方で、いくつかのデメリットも存在し、注意点を理解しておく必要があります。

- 集中力の個人差: 音楽による集中力アップ効果には個人差があります。

普段音楽を聴く習慣がない人が真似をすると、かえって苛立ちや不快感を覚え、逆効果になってしまう可能性があります。 - ペンが止まる: 音楽に聞き入ってしまい、頭の中に次の歌詞やメロディーが浮かんできて、ついペンが止まってしまうことがあります。

音楽を聴くことが目的になってしまい、勉強が捗らないという状況に陥りがちです。 - リラックスしすぎ: 音楽によるリラックス効果が行き過ぎると、適度な緊張感が失われ、やる気や集中力が維持しにくくなります。

心地よくなりすぎて眠気に襲われることにも繋がりかねません。

これらのデメリットを避けるためには、音楽の種類や音量に配慮し、あくまで勉強の補助として活用するという意識を持つことが大切です。

音楽に依存しないための注意点

音楽を聴きながらの勉強に慣れすぎることは、大きなデメリットとなり得ます。

もし音楽のある環境でしか集中できない状態になってしまうと、音楽がない環境、特に受験本番の試験会場などで大きくペースを崩されてしまうおそれがあるからです。

試験会場は当然ながら音楽を聴くことができません。

無音の会場では、普段なら気にならない些細な音(周りの人の息遣い、シャープペンのノック音、試験監督の足音など)が妙に耳について、集中できなくなる可能性があります。

この依存症を防ぐためにも、普段から以下の点を注意点として意識することが大切です。

- 無音での練習:時々、自習室や図書館など、他人が大勢いる環境で、音楽を聴かずに勉強する練習を意識的に行う。

- 本番を想定:普段から受験本番を意識した環境で勉強する時間を取り入れる。

音楽は勉強のやる気付けには良いですが、依存しない程度に、つまり試験などで気が散らない程度に聞いておくことが、長期的な視点から見て非常に重要になります。

私は気分が乗らないときだけ、音楽を聴きながら勉強していたよ!

音楽を聞きながらでも勉強効率を落とさないための使い分け

暗記の効率を最大限に高めるためには、音楽を「いつ」「何を」聴くのかを意識して使い分けることが鍵となります。

| 勉強内容 | オススメの音楽 |

| 単純な暗記・反復練習 | 自然音、クラシック、インストゥルメンタル(歌詞なし) |

| 集中して思考する問題解決 | 音楽は聴かない(無音) |

| やる気が出ない時 | 好きな映画・アニメのサントラ(インスト)、軽快なジャズ、ボサノバ |

| リラックスしたい時 | ピアノやオルゴールなどの静かな曲、自然音 |

このように、勉強の内容やその時の気分に応じて、音楽の有無や種類を柔軟に変えることで、音楽が持つメリットを享受しつつ、デメリットによる集中力低下を防ぐことができます。

音楽の効果には個人差が大きいため、過信せずに、自分に合った最適な方法を見極めることが大切です。

音楽を聞きながら効率よく勉強を進めるためのまとめ

暗記を音楽を聞きながら暗記の勉強を進める際の重要なポイントをまとめました。

- 音楽はやる気向上やリラックス効果をもたらし勉強継続に役立つ

- 集中力や記憶力アップに繋がるα波を発生させる音楽もある

- 周りの雑音を遮断し集中しやすくするマスキング効果が期待できる

- 複雑な思考が必要な問題解決には音楽は集中力を妨げるため不向き

- 英単語や漢字などの単純な暗記作業には音楽は有効に作用する

- 暗記に向いているのは自然音や歌詞のないクラシック、インストゥルメンタル

- 脳が活性化するようシンプルかつパターンが多い楽曲を選ぶのが良い

- J-POPなど歌詞のある曲は暗記対象以外の情報が入り込み不向き

- アップテンポで単調な曲は集中できず脳も活性化しないため避けるべき

- メロディーを聴くと歌詞を思い出すため歌詞付きの編曲版も不向き

- 音楽を聴きすぎると無音の試験会場などで集中できなくなるおそれがある

- 音楽に依存しないよう日頃から無音での勉強練習を取り入れるべき

- 勉強内容や気分に合わせて音楽の有無や種類を使い分けることが重要

- リラックスしすぎて眠気や気の緩みを招かないよう適度な緊張感を持つ

- 音楽の効果には個人差があるため自分に合った方法で適度に利用する

コメント