皆さんこんにちは、パンダです。

突然ですが記憶定着の仕組みを知り、効率よく学習を進めたいと考えている方は多いのではないでしょうか。

「なかなか覚えられない」「何度やってもすぐ忘れてしまう」と嘆くことは、記憶のメカニズムから考えると仕方のないことなのです。

そこで重要になるのが、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱したエビングハウスの忘却曲線とは何かを理解し、その原理に基づいた復習のタイミングを掴むことです。

本記事では、この忘却曲線を適切に利用した勉強スケジュールをどのように立てるか、そして実際に具体的な復習方法としてオススメのアプリやエクセルを使った管理法、実際の活用例、さらにはFAQまでを詳しく解説していきます。

私が京大に受かるために実際に行っていた方法なので情報の信ぴょう性は高いと思います!

この記事を読めば、あなたの学習効率は格段に向上するでしょう。

- エビングハウスの忘却曲線が示す記憶の減衰スピードの事実

- 記憶を長期定着させるための科学的に最適な復習のタイミング

- 日常の学習に忘却曲線の原理を取り入れるための具体的な方法

- 復習計画の管理に役立つデジタルツールやエクセルの具体的な利用法

忘却曲線を利用した効果的な勉強スケジュールの作り方

- そもそもエビングハウスの忘却曲線とは何か

- 記憶定着に重要な復習のタイミングとは

- 理想的な復習タイミングの具体的なスケジュール例

- 記憶強化に不可欠な具体的な復習方法

そもそもエビングハウスの忘却曲線とは何か

エビングハウスの忘却曲線は、ドイツの実験心理学者ヘルマン・エビングハウスが1885年に発表した研究に基づき、人の記憶が時間の経過とともにどのように失われていくかを示したグラフです。

彼は、意味を持たない「無意味綴り」(例:BOK, ZATなど)を暗記する実験を行い、学習内容を再び覚え直すのに必要な時間が、初回学習と比べてどれだけ短縮されたかを示す「節約率」を縦軸として、記憶の減衰速度を測定しました。

この曲線が示すのは、学習直後には高い記憶保持率を示すものの、その後、驚くほどの速さで記憶が低下していくという事実です。

具体的には、無意味な単語を覚えた場合、1時間後には約56%、24時間後には約70%、1ヶ月後にはほとんど記憶に残っていないという結果が得られています。

これは、人が経験したことをすべて記憶しないように、脳が新しい情報の大半を忘れるようにプログラムされているためであり、「覚えられない」のは無理からぬことなのです。

また、意外にもこの忘れていくスピードには、個人差がほとんどないことが指摘されています。

したがって、学習においては「忘れる」ことを前提に対策を講じる必要があると言えます。

記憶定着に重要な復習のタイミングとは

人間の脳が覚えたことをすぐに忘れるようにできているため、学習で暗記したことを長期記憶に定着させるには、何度も繰り返す復習が唯一の方法となります。

復習の回数も重要ですが、さらに記憶の定着率に雲泥の差をもたらすのが、復習を行うタイミングです。

忘却曲線によれば、学習後丸一日何も復習しなければ、その大半を忘れてしまいます。

そのため、1回目の復習のタイミングを逃すと、記憶の定着率は格段に下がってしまうことになります。

脳神経科学の専門家による理想的な復習のタイミングは、この忘却曲線を逆手にとったものです。

忘却が始まる直前、あるいは忘れかけた頃に再学習を行うことで、記憶は強固なものへと変化していきます。

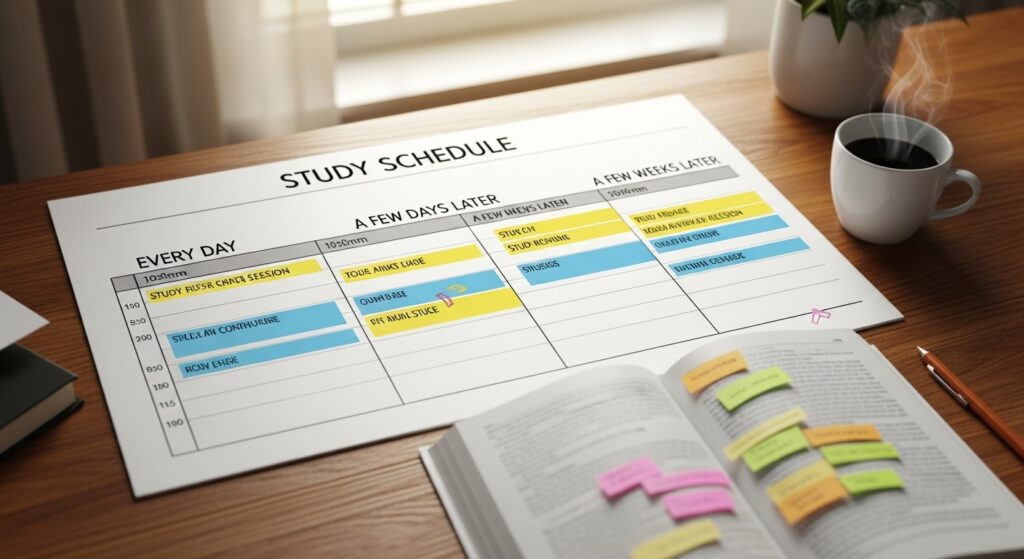

理想的な復習タイミングの具体的なスケジュール例

忘却曲線の原理に基づいた、記憶を長期記憶に移行させるための理想的な復習スケジュールは、「間隔反復法」(Spaced Repetition)と呼ばれています。これは、復習の間隔を徐々に空けていくことで、少ない回数でも長期間記憶を保持できるようにする方法です。

理想的な復習サイクルは、一般的に次の表のように提唱されています。

| 復習回数 | 理想的な復習タイミング | 効果 |

| 1回目 | 学習直後~翌日(24時間以内) | 初期の急速な忘却を防ぎ、再学習にかかる時間を大幅に短縮 |

| 2回目 | 1週間後 | 記憶をさらに強化し、定着率を高める |

| 3回目 | 2週間後 | 記憶が安定し、長期記憶への移行を促す |

| 4回目 | 1ヶ月後 | 長期記憶として保持されているかを確認する |

| 5回目 | 2ヶ月後 | 記憶をより確実なものとし、強固な長期記憶として定着させる |

現実には、この理想的なサイクルを完璧に実践するのは難しい場合が多くあります。

特に多忙な社会人や受験生は、これをそのまま適用するのは非現実的と言えます。

しかし、この原理を理解し、「できる範囲内で忘却曲線を利用する(復習のタイミングを考慮する)」「優先順位をつけて復習する」ことが、効率化の鍵となります。

忘却曲線を利用した復習の優先順位

1回目の復習は最優先で早く行うことが大切です。

時間がない場合でも、「5分で理論を確認する」「15分でテキストを速読する」といった短時間の復習でも、記憶の定着率は格段に上がります。

逆に、4回目や5回目など、日数が進んだ復習は、後日に回しても問題ありません。

また、覚えにくいものや出来の悪い問題は、後回しにせず優先的に復習することで、習得にかかる時間を短縮できます。

記憶強化に不可欠な具体的な復習方法

記憶を強化し、長期的に定着させるためには、復習のタイミングだけでなく、具体的な学習方法も工夫することが求められます。

暗記などのインプットだけでなく、問題演習によるアウトプットを取り入れることが大切です。

要点を絞った効率的な復習

膨大な学習内容をすべて完璧に覚えようとすると、時間と労力がかかり非効率です。

復習するときは、自分が間違えた問題や理解があいまいな箇所だけを見直すことから始めます。

教科書やノートを見返す際には、重要なキーワードや公式、新しい知識などを中心に絞り込みましょう。

自分で要点をまとめたノートを作成し、簡潔にまとめることも、記憶の定着を促進する方法の一つとなります。

すべてを覚えようとせず、自分が苦手とする部分や、試験に出題されやすい部分を重点的に復習する方が、効率的です。

学習の段階で、難しく感じたところや、覚えにくく感じたところをメモしておくと復習の効率が格段に上がるよ!

分散学習による知識の定着

長期記憶に移行させるためには、一度に長時間勉強するよりも、短い時間を複数回に分けて学習する「分散学習」を取り入れることが効果的です。

例えば、1日に3時間まとめて勉強するよりも、1時間ずつ3回に分けて勉強する方が記憶の保持率が高くなります。

毎日少しずつでも継続して学習することで、知識が定着しやすくなります。

問題演習によるアウトプットの重要性

学んだ内容を実際に問題演習で試すアウトプットは、記憶の定着を促し、理解を深めるのに不可欠な要素です。

問題を解くプロセスで、公式や概念をどのように適用するのかを考えるため、思考力が鍛えられます。

問題集や過去問、模擬試験を活用し、間違えた問題は、原因を分析してその部分を重点的に復習することで、弱点克服につながります。

アウトプットを通して知識を定着させ、応用力を高めていくことが重要となります。

忘却曲線に基づく復習計画で効率的な勉強スケジュールを実現する

- 復習管理に役立つオススメのアプリとツール

- 無料で使えるエクセルでのスケジュール管理法

- 受験や資格試験における実際の活用例

- 忘却曲線に関するFAQ

- 忘却曲線のよくある誤解

- まとめ:忘却曲線に基づく勉強スケジュールで効率よく暗記しよう

復習管理に役立つオススメのアプリとツール

忘却曲線に基づいた複雑な復習サイクルを効率的に管理するためには、デジタルツールやアプリの活用が非常に有効です。

これらのツールは、ユーザーの記憶状況に合わせて最適な復習タイミングを自動で計算し、リマインドしてくれる機能があるため、継続学習のハードルを大きく下げてくれます。

Anki

Ankiは、間隔反復法(Spaced Repetition System)を搭載したフラッシュカード形式の暗記アプリです。

ユーザーが正解したか不正解だったかに基づいて、次の復習日を忘却曲線に沿って自動で調整してくれます。

覚えるべき情報量が多い語学学習や資格試験の暗記対策で、特に高い効果を発揮します。

RemNoteやQuizlet

RemNoteやQuizletも同様にフラッシュカード機能や間隔反復機能を提供しており、特にQuizletは豊富なコンテンツと使いやすさで知られています。

これらのアプリを使えば、スケジュール管理の手間が省け、暗記に集中できる環境が整います。

Googleカレンダーやリマインダー

専用のアプリだけでなく、Googleカレンダーやリマインダーといった一般的なスケジュール管理ツールも活用できます。

学習日とその後の復習予定日(1日後、3日後、7日後など)をあらかじめ登録しておけば、自動で通知が来るため、復習を忘れるのを防げます。

無料で使えるエクセルでのスケジュール管理法

専用のアプリを使わない場合でも、エクセルやGoogleスプレッドシートといった表計算ソフトを活用すれば、無料で復習スケジュールを視覚的に管理できます。

これにより、学習の進捗状況を把握しやすくなります。

復習シートの作成手順

- 学習日の記録: 学習した単元や内容、日付をリストに記録します。

- 復習予定日の設定: 忘却曲線に基づいた復習サイクル(例:翌日、3日後、7日後、1ヶ月後など)を各単元ごとに計算し、復習予定日を別列に設定します。

- 完了チェック: 復習を実施したら、チェックボックスや日付を入力する列を追加し、進捗を管理します。

- 条件付き書式の設定: 本日または期限が近い復習予定日が自動で色付けされるよう、条件付き書式を設定することで、何を優先して復習すべきかが一目で分かるようになります。

このようなシートを自分で作成するか、Web上で配布されている無料の「復習スケジュール」テンプレートを利用することで、自分の学習スタイルに合わせたカスタマイズも容易になります。

無料で復習スケジュールのテンプレートを配布しているサイトを知りたい方はこちらから。

受験や資格試験における実際の活用例

忘却曲線の原理は、大学受験(特に医学部受験)や税理士試験などの資格試験において、効率的な学習戦略として広く取り入れられています。

受験勉強での活用

受験生は膨大な知識量を短期間で習得する必要があるため、忘却曲線を意識した復習が鍵となります。

授業や自習で新しい内容を学んだら、まずその日のうちか翌日に必ず1回目の復習を行います。

その後、週末などを利用して1週間後、さらに1ヶ月後と間隔を空けて再復習するサイクルを科目横断的に管理します。

特に苦手な分野や暗記科目は、この復習間隔を意識して集中的に取り組むことで、知識の定着率を格段に高められます。

私は、この方法で京大に合格したよ!

資格試験での活用

税理士試験などの専門性の高い資格試験では、理論と計算のどちらにも繰り返しが求められます。

理論の暗記はもちろん、計算問題においても、解答パターンを構築し、解答スピードと精度を上げるために反復練習が必要です。

この反復練習のスケジュールにも忘却曲線を取り入れ、解き終わった問題でも時間を置いて再挑戦することで、記憶の強化と応用力の向上を図ります。

完璧に解けた問題であっても、2ヶ月後にまた完璧に解ける保証はないため、間隔反復による確認が必須となります。

忘却曲線に関するFAQ

エビングハウスの忘却曲線は非常に有名ですが、その解釈や応用に関しては誤解も多く存在します。

忘却曲線は誰にでも当てはまるのか

忘却曲線は、特定の条件下(無意味な音節の暗記)で行われた実験結果に基づく「人間全体の一般傾向」を示すモデルです。

全ての人に同じ形の曲線がそのまま適用されるわけではありません。

実際には、学習内容が意味のある知識であるか、感情が関与しているかなどによって、記憶の保持率は大きく変化します。

意味のある知識は無意味な情報よりも長く記憶されやすい傾向があります。

したがって、忘却曲線はあくまで復習計画を立てる上での参考モデルとして捉えるのが適切です。

忘却曲線は嘘だという意見があるがどうか

「忘却曲線は嘘」という意見は、実験条件の特殊性から生まれた誤解であると考えられます。

実験が極端な条件(無意味な音節)で行われたため、日常の学習とは忘却のスピードが異なります。

しかし、「学習直後に急速な忘却が起こり、その後緩やかになる」という傾向自体は多くの研究で再現されています。

この原則を無視して復習をしないと記憶が定着しないという事実は普遍的であり、学習計画の参考モデルとして依然として有効であるとされています。

まとめ:忘却曲線に基づく勉強スケジュールで効率よく暗記しよう

この記事では、エビングハウスの忘却曲線に基づいた効率的な学習方法と復習スケジュールの作り方について解説しました。

- エビングハウスの忘却曲線は記憶の減衰速度を示す

- 人は経験したことの大半を忘れるようにできている

- 忘れることを前提に復習を繰り返す必要がある

- 記憶を強化する鍵は復習のタイミングである

- 1回目の復習は学習後24時間以内に行うのが最優先

- 理想的な復習サイクルは翌日、1週間後、1ヶ月後など徐々に間隔を広げる

- 時間がない場合も短時間での確認は効果的である

- 覚えにくいものや苦手な問題を優先的に復習する

- アウトプットを兼ねた問題演習で理解を深めることが大切

- 分散学習を取り入れ一度に長時間勉強するのを避ける

- 復習管理にはAnkiなどのオススメのアプリを活用する

- 無料で使えるエクセルで復習スケジュールを管理できる

- 受験や資格試験の学習戦略に忘却曲線は不可欠である

- 忘却曲線に関するよくある誤解を解消し正しく活用する

- 最適な忘却曲線に基づく勉強スケジュールで効率よく暗記しよう

コメント