「模試 受け方 塾 なし」というキーワードでこの記事にたどり着いたあなたは、きっと独学での受験勉強に励んでいることと思います。

周りが塾で対策しているのを見ると、自分の勉強法は本当に正しいのか、全国のライバルと比べてどの位置にいるのかと、漠然とした不安を抱えているかもしれません。

塾なしで模試を受ける方法や、どの模試を受けるか、いつから模試は受けるべきか、そして模試の復習方法まで、多くの疑問があることでしょう。

模試が必要な理由や模試前にすべきことを知って、このまま塾なしでほんとに合格できるのかと悩む気持ちを解消し、不安を自信に変えていきましょう。

この記事では、よくある質問(FAQ)にもお答えしていきます。

- 塾なしで模試を受けることの重要性

- 自分に合った模試の選び方と具体的な申し込み方法

- 模試を最大限に活用し、学力向上につなげる復習術

- 独学での合格への道筋と心構え

塾なしでも大丈夫!模試の受け方を完全ガイド

模試を受ける目的とメリットを解説

塾に通わず独学で勉強を進めていると、自分の現在の学力がどのくらいなのか、客観的な指標が見えにくくなることがあります。

学校の定期テストで良い点が取れても、それが全国の受験生の中でどれほどの価値を持つのかは分かりにくいものです。

模試の最大のメリットは、全国の受験生を母集団として自分の立ち位置を正確に把握できる点にあります。

模試を受けることで、志望校の合格判定や、偏差値という形で自分の学力を客観的な数字で知ることができ、今後の学習計画を立てる上での羅針盤となります。

また、模試は単に学力を測るだけでなく、自分の弱点を探し出す上でも非常に有用です。

普段の学習では気づきにくい苦手な分野や、陥りやすいミスの傾向を洗い出すことができます。

模試は受験の全範囲から出題されるため、定期テストでは測れない総合的な学力を確認する機会にもなります。

模試の結果を冷静に分析し、弱点を一つ一つ克服していくことが、学力向上への近道となります。

さらに、模試は入試本番を想定した時間配分の練習にもなり、解答用紙の書き方やマークシートの塗り方といった細かな点まで実践的に確認できます。

模試の選び方とレベル別の模試紹介

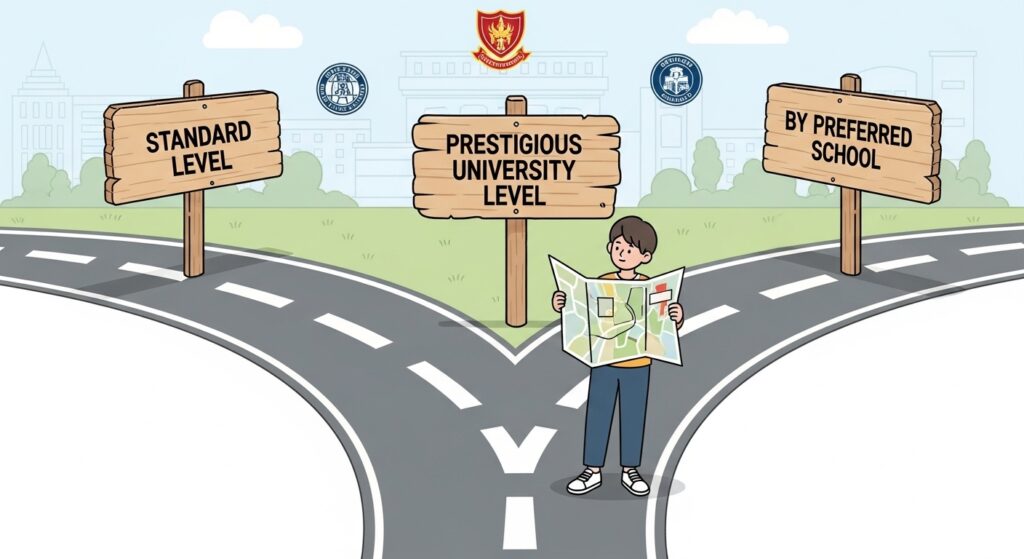

模試の種類は多岐にわたり、どの模試を受けるべきか迷う人も多いでしょう。

模試を選ぶ際は、自分の現在の学力レベルと目指す志望校のレベルを考慮することが大切です。

大学受験の主要な模試は、主に大手予備校が主催しており、それぞれ特徴があります。

| 予備校名 | 主な模試シリーズ | 特徴(レベル・母集団など) |

| 河合塾 | 全統模試 | 受験者数が国内最大級で、全国の標準的な立ち位置を知るのに最適です。幅広い学力層が受験するため、データの信頼性が非常に高いです。 |

| 駿台 | 駿台模試 | 難関大学や医学部を目指す受験生が多く集まるハイレベルな模試です。最上位層の中での自分の実力を測りたい人に向いています。 |

| 東進 | 全国統一高校生テスト | 試験後、最短中5日で成績が返却されるスピード感が魅力です。学習のPDCAサイクルを短期間で回したい場合に有効です。 |

まず何を受ければいいか分からない場合は、受験者数が多く標準的なレベルの模試である河合塾の「全統模試」がオススメです。

全国的な自分の立ち位置を正確に把握するのに役立ちます。

一方で、東大・京大などの最難関大学を志望する場合は、駿台の「駿台全国模試」に挑戦して、ハイレベルなライバルたちの中での実力を測ることも重要です。

自宅受験と会場受験のメリット・デメリット

模試には、予備校や大学などの会場で受験する形式と、自宅で受験する形式があります。

それぞれのメリットと注意点を理解して、自分に合った受験方法を選びましょう。

会場受験

会場受験は、本番さながらの緊張感を体験できる点が最大のメリットです。

普段とは違う環境で、他の受験生に囲まれながら問題を解くことで、本番のプレッシャーに慣れることができます。

時間配分の練習にもなり、入試本番に向けた良いシミュレーションとなります。

ただし、申し込み期間が短い場合が多く、人気の会場はすぐに定員に達してしまうこともあるため、早めの申し込みが必要です。

自宅受験

自分の都合の良い時間に受けられるため、部活などで忙しい場合でも調整しやすいのが利点です。

自宅での受験は、時間管理を自分で行う必要があります。

本番の緊張感が保ちにくいという注意点もありますが、体調や予定に合わせて柔軟に対応できるため、有効な選択肢となります。

初めて模試を受ける場合は、本番の雰囲気を味わうために会場受験を経験しておくことが推奨されます。

もし日程が合わない場合や、まずは気軽に実力を試したい場合は、自宅受験を活用するなど、使い分けるのが良いでしょう。

塾なしで模試を受ける方法と申し込み手順

塾に通っていないからといって、模試を受けられないということはありません。

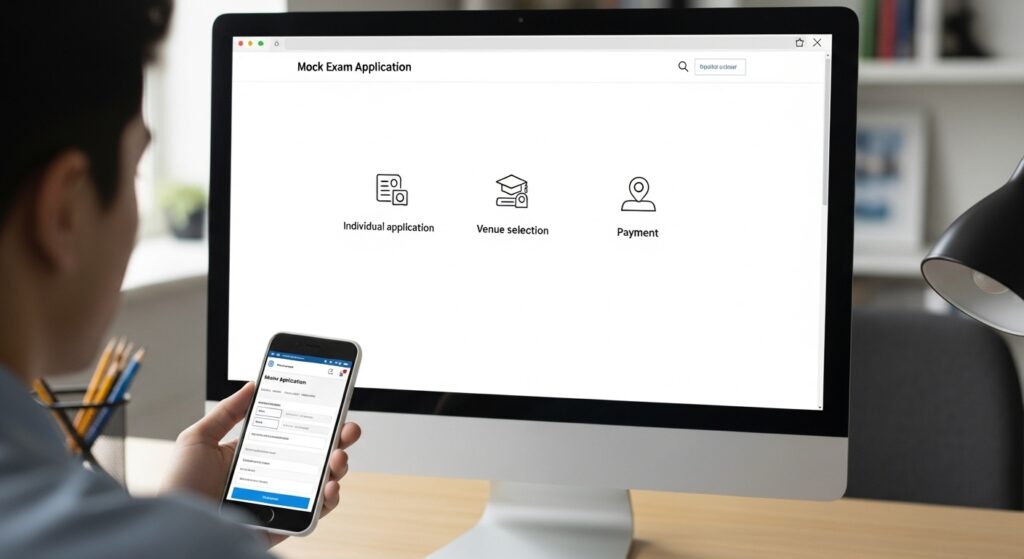

個人で模試を申し込むのは手続きが面倒だと感じるかもしれませんが、ほとんどの大手予備校の模試は、ウェブサイトからの申し込みが簡単に行えます。

主に以下の3つの方法が挙げられます。

インターネットで個人申し込み

河合塾や駿台、東進などの大手予備校は、塾生でなくても個人で申し込めるウェブサイトを設けています。

公式サイトでアカウントを作成し、受験したい模試と会場(または自宅受験)を選択、その後クレジットカード決済やコンビニエンスストアでの支払いなど、指定された方法で受験料を支払うという簡単な手順で申し込みが完了します。

支払いをもって、正式に申し込み完了となります。

申し込みが完了すると、マイページから受験票をダウンロード・印刷できるようになります。

自宅受験の場合は、問題冊子が郵送されます。

各模試には申込期間が定められているため、受けたい模試が決まったら早めに公式サイトを確認する習慣をつけるのがオススメです。

▶駿台模試の申し込み方法についてはこちら

▶河合塾の模試の申し込み方法についてはこちら

▶東進の模試の申し込み方法についてはこちら

学校で実施される模試を活用する

多くの高校では、定期的に大手予備校の模試を学校全体で実施しています。

現役生であれば、学校が開催している模試を活用するのが最も手軽な方法の一つです。

進学校であれば、駿台や河合塾などの模試を受ける機会が多いでしょう。

学校経由で申し込むことで、個人で手続きを行う手間が省けるだけでなく、友人と同じ会場で受験できるため、安心感もあります。

オンラインで受験

最近では、オンラインで問題が届き、そのままオンラインで受験できる模試も存在します。

自宅で手軽に受けられるのが利点ですが、本番の緊張感を味わうことができないというデメリットも存在します。

周りに人がいるかいないかという些細な違いが、本番では大きな差となることもあるため、オンライン模試をすべてに頼ることは推奨されません。

集団の中で模試を受ける経験もしておくことが大切です。

模試の費用はどれくらい?

模試を受けるにあたって、費用は気になるポイントの一つでしょう。

大学受験向けの有料模試は、1回あたりおおよそ6,000円から9,000円程度が相場とされています。例えば、河合塾の全統模試は、6,400円から7,600円程度の価格帯で設定されています。

年間で複数回受験することを考えると、家計にとっても決して小さな負担ではありません。

だからこそ、一回一回の模試を無駄にせず、最大限に活用することが大切です。

無料で受けられる模試も存在します。

例えば、東進が主催する「全国統一高校生テスト」は、無料で受験できるうえに、詳細な成績分析が受けられます。(出典:東進ハイスクール・東進衛星予備校「全国統一高校生テスト」)

このような無料模試を賢く活用することで、費用を抑えながらも自分の実力を定期的にチェックすることが可能です。

模試を最大限に活用し、学力を伸ばす方法

成績表の正しい見方と分析のコツ

模試の結果が返却されると、まず合格可能性判定や偏差値に目が行きがちです。

しかし、模試の真価は、その判定に至った「中身」を分析することによって発揮されます。

成績表には、教科別・分野別の成績分析が詳細に記されています。

ここで見るべきは、「どの教科の、どの単元の、どの形式の問題で失点したか」という具体的な弱点です。

例えば、「数学は全体的に良いが、確率分野だけ正答率が低い」「英語は長文読解はできているが、文法問題でケアレスミスが多い」といった具体的な課題を発見できます。

この弱点の可視化こそが、模試が提供してくれる最大の価値です。

自分の弱点を正確に把握することで、今後の学習計画を立てる際の明確な指針となります。

さらに、多くの模試では、各問題の正答率が示されています。

多くの受験生が正解している問題を自分だけが間違えている場合、それは単なる弱点ではなく、優先的に対策すべき「取りこぼし」である可能性が高いと考えられます。

一方で、正答率が極端に低い難問については、現時点では解けなくても仕方ないと割り切り、より基礎的で正答率の高い問題に時間を割くという戦略を立てることも可能です。

このように、成績表は自分の実力を客観的に把握し、効率的な学習戦略を練るための貴重なデータ源となります。

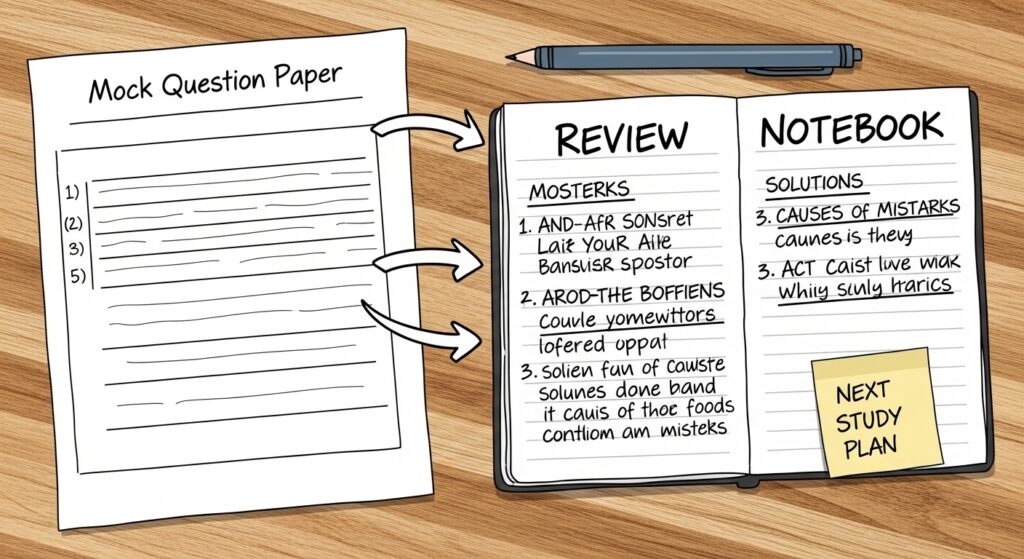

模試の復習方法と学習計画への反映

模試は受けて終わりではなく、復習をすることで初めて意味を持ちます。

復習する際は、単に間違えた問題を解き直すだけでなく、なぜ間違えたのか、どうすれば解けたのかを深く分析することが大切です。

復習ノートの作成

間違えた問題や、正解したものの自信がなかった問題を「復習ノート」にまとめることが有効です。

ノートには、単に正しい解法を書き写すだけでなく、「知識不足」「計算ミス」「時間不足」など、ミスの原因を具体的に言語化して書き出しましょう。

この作業を通じて、自分がどのような思考プロセスでミスを犯しやすいかを把握できます。

また、間違えた問題に関連する公式や重要事項を、教科書や参考書で調べ直して追記することで、「自分だけのオリジナル参考書」が完成します。

このノートは、試験直前の見直しにも非常に役立ちます。

学習計画への反映

復習ノートで明らかになった弱点分野は、日々の学習計画に落とし込みましょう。

例えば、「次の1ヶ月は、数学の『確率』と英語の『文法』を重点的に強化する」といった具体的な目標を立てます。

このPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けることで、学習は「ただ何となくやる勉強」から、「目的を持った戦略的な勉強」へと進化し、成績は着実に向上していきます。

模試を受けるべき時期と最適な頻度

模試を受ける最適な時期は、一概に決めることはできませんが、学年ごとの学習進度に合わせて計画を立てることが重要です。

高1・高2生

この時期は、まず共通テスト形式の模試を受けてみることをオススメします。

特に英語や国語は、早い段階で時間配分の厳しさを知ることが大切です。

数学や理科科目は、範囲学習が終わったら、完璧でなくても一度受けてみることで、自分の現在地や問題レベルを把握することができます。

また、自分の志望校のレベルに合わせて、記述模試も受けておくと良いでしょう。定期的に模試を受けることで、日々の学習の成果を客観的に評価し、モチベーションを維持する効果も期待できます。

高3生

高校3年生になったら、定期的に模試を受けることが必須となります。

共通テスト模試は2ヶ月に1回ほどの頻度で受けて形式慣れをすることが望ましいです。

また、志望校別の大学模試が開催されている場合は、必ず受けるようにしましょう。

入試本番に近い形式や、受験者層のデータを得られるため、より正確な実力評価が可能です。

11月頃には、多くの受験生が成績の伸び悩みや一時的な成績の暴落を経験することがありますが、これは直前期に油断せず、課題を再認識する良い機会となります。

模試の結果を真摯に受け止め、最後の追い込みにつなげることが合格への鍵となります。

塾なしで本当に合格できるのか

独学で受験勉強を進める中で、「本当にこのままで合格できるのだろうか」という不安に襲われることは、決して珍しいことではありません。

しかし、結論から言えば、塾なしで合格することは十分に可能です。

塾はあくまで参考書や問題集と同じく、合格という目標を達成するための「ツールの一つ」に過ぎません。

大切なのは、そのツールをうまく使いこなす能力です。

塾に通っていても成績が伸び悩む人がいる一方で、独学で難関大学に合格する人も数多く存在します。

独学の最大の強みは、自分で考えて行動する力が鍛えられる点にあります。

模試の結果を分析し、「なぜ間違えたのか」「どうすれば改善できるのか」を常に考え、問題点を発見し、学習計画に反映させるというPDCAサイクルを自ら回し続けることが、学力だけでなく、思考力や自己管理能力を養うことにつながります。

これは、大学入学後や社会に出てからも役立つ、一生もののスキルです。

塾なしでの勉強は、この思考力を鍛える上で非常に良い経験となります。

よくある質問と回答(FAQ)

塾なしで模試を受けるにあたり、多くの受験生が抱える疑問にお答えします。

Q. 塾に通わず模試だけ受けることは可能ですか?

A. はい、全く問題なく可能です。

河合塾や駿台、東進などの大手予備校は、塾生でなくとも誰でも個人で申し込めるように、公式サイトを整備しています。

「塾に通っていないと受けられないのでは…」という心配は一切いりません。

Q. 中学生向けの無料模試にはどんなものがありますか?

A. 中学生の段階から全国レベルでの学力を把握しておくことは、高校受験やその先の大学受験に向けて大きなアドバンテージとなります。

東進が年2回実施している「全国統一中学生テスト」などが代表的です。

無料で受験できるにもかかわらず、詳細な成績分析が受けられる非常に価値の高い模試なので、積極的に活用することをオススメします。

Q. 申し込みをキャンセルしたい場合はどうすればいい?

A. 主催団体によりますが、原則として支払い後の自己都合によるキャンセルや返金はできません。模試は受験者の数に合わせて会場や問題冊子を準備するため、一度申し込みが完了するとキャンセルは難しいのが一般的です。

申し込む際は、部活の大会など、他の予定と重複していないかをよく確認しましょう。

Q. 判定が悪くても落ち込む必要はないって本当?

A. 本当です。

模試はあくまで、今の実力を測り、合格までの課題を見つけるための「健康診断」のようなものです。

本番の入試ではなく、今の段階で自分の弱点が見つかったことは、むしろ幸運なことだと捉えられます。

厳しい判定が出たとしても、そこで自信をなくすのではなく、「じゃあ、次は何をすべきか?」と前向きなエネルギーに変えることが何よりも大切です。

結果は真摯に受け止めつつも、一喜一憂せずに次の学習に活かしましょう。

塾なしで模試の受け方をマスターしよう

この記事では、独学で受験勉強を頑張る方が、模試を最大限に活用するための方法を解説しました。

- 模試は自分の現在地と弱点を客観的に知るためのものです

- 目的と学力レベルに合わせて模試を選ぶことが重要となります

- インターネットや学校の模試を活用して受験する手段があります

- 模試で終わらず必ず復習を行い弱点を克服していくことが大切です

- 復習ノートを作成し自分の弱点を可視化する学習法は有効です

- 模試は本番の緊張感を体験する貴重な練習の場です

- 模試の結果が悪くても落ち込まず改善点を見つけることが重要です

- 共通テスト模試は形式慣れのためにも定期的に受けましょう

- 志望校別の模試は本番のシミュレーションとして活用できます

- 塾なしで模試を受けることはまったく問題ありません

- 自分で考える力があれば独学でも合格は可能です

- 模試は今後の学習計画を立てる上での羅針盤になります

- 早期に模試に慣れておくことは大きなアドバンテージです

- 模試は成績を飛躍的に伸ばすための最強の味方です

- 模試の結果に一喜一憂せず次へのエネルギーに変えましょう

コメント