「黄色チャート レベル」について、自分に合う難易度なのか、合格できる大学はどこか、どのような使い方をすればよいかなど、疑問をお持ちではないでしょうか。

また、青チャートとの比較や、問題数、何日かかるのかといった点も気になりますよね。

さらに、黄チャートの前にすべき本や次にすべき本、代替可能な本について知りたい方もいるかもしれません。

いつから始めればよいか、どんな人にオススメなのか、そして特徴や解説の詳しさなど、失敗や後悔をしないために、黄チャートの全てをこの記事で網羅的に解説していきます。

- 黄チャートのレベルや対応する偏差値

- 効率的な使い方や学習にかかる時間の目安

- 黄チャートで合格可能な大学や向き・不向き

- 青チャートをはじめとした他の問題集との比較

黄色チャートのレベルはどのくらい?

- 黄色チャートの対応する偏差値は

- 黄色チャートの使い方を徹底解説

- 黄色チャートの問題数はどのくらい?

- 偏差値アップに何日かかる?

- 黄色チャートはどんな人にオススメ?

- 黄色チャートの解説の特徴

黄色チャートの対応する偏差値は

黄チャート(『チャート式 解法と演習数学』)を完璧に習得することで、偏差値67.5まで到達可能とされています。

これは、大学受験において広く利用されている全統記述模試(河合塾)の偏差値に相当する高い水準です。

この偏差値帯は、多くの難関大学や医学部合格を目指せるレベルであり、黄チャートが単なる基礎固めの教材ではないことを示しています。

黄チャートの習得レベルは、コンパスマークと呼ばれる難易度指標と関連付けて、以下のように段階的に設定されています。

このように、例題だけでなくExercises(章末問題)まで網羅的に取り組むことで、偏差値67.5という高いレベルに到達できることがわかります。

黄チャートは、日東駒専や産近甲龍といったレベルから、MARCHや関関同立、さらには旧帝大などの難関国公立大学、医学部入試の標準レベルまでを十分にカバーする内容となっているため、多くの受験生にとって、この一冊で十分な対策が可能だと言えます。

黄色チャートの使い方を徹底解説

黄チャートの学習は、まず例題を解くことから始めます。

この時、解き方がわからなくてもすぐに解説を読み込んでください。

知識がない状態で長時間悩むのは非効率的です。

新しい解法や考え方を効率的に増やすことが、この段階での最も重要な目的となります。

解説を読む際には、ただ文章を追うのではなく、「〜という条件が与えられたら、〜という解法を適用する」といったIF-THENの形で知識を整理すると、応用力が格段に向上します。

特に、例題の解説にある「考え方」「CHART&SOLUTION」「CHART&THINKING」といったセクションは、問題の核心を突く重要なポイントが凝縮されているため、特に注意深く読み込むことが大切です。

重要な箇所にはマーカーを引いたり、自分の言葉で補足説明を書き加えたりすることで、記憶への定着を促せます。

例題を解き終えたら、すぐにその下の練習問題に取り組みます。

これは、例題で学んだ知識が本当に身についているかを確認するためです。

例題の解法を短期的に覚えているうちに類題を解くことで、理解が深まります。

練習問題が解けたら◯マーク、解けなければ×マークを付けましょう。

このプロセスを繰り返すことで、例題には×、練習には◯というマークが多くなります。

これにより、復習時には例題のみに絞って取り組めばよくなり、学習効率が大幅に向上します。

◯×マークの正しい付け方

学習の効率を最大化するためには、◯×マークの付け方にも工夫が必要です。

第一に、マークは累積させていくことです。複数回×マークがついた後に初めて◯がついた問題は、特に習得に時間がかかったことを示しており、優先的に復習すべき問題だと一目でわかります。

第二に、「できたら◯、できなかったら×」という単純なルールを機械的に守ることです。

あいまいな判断を排除し、進捗状況を正確に記録しましょう。

第三に、3日以上間隔を空けて復習した場合に限り、マークを付けるというルールを設けることです。

短期的な復習でつけたマークは、長期記憶に定着したかどうかの信頼性が低いため、これを避けることで、本当に必要な問題に絞って復習できるようになります。

黄色チャートの問題数はどのくらい?

黄チャートは、高校数学の各分野を網羅的にカバーしており、多数の問題が収録されています。

その問題構成は、基礎から応用まで段階的に学べるようにバランス良く配置されています。

| 分野 | 例題数(内訳) | CHECK & CHECK | PR | EX | Research & Work | 合計問題数 |

| 数学Ⅰ | 157(基本123、重要26、補充8) | 53 | 157 | 132 | 23 | 522 |

| 数学A | 138(基本98、重要37、補充3) | 35 | 138 | 118 | 10 | 439 |

| 数学Ⅱ | 225(基本172、重要48、補充5) | 77 | 225 | 186 | 19 | 732 |

| 数学B | 80(基本62、重要18) | 24 | 80 | 70 | 10 | 264 |

| 数学Ⅲ | 181(基本123、重要56、補充2) | 39 | 181 | 148 | 6 | 555 |

| 数学C | 150(基本114、重要34、補充2) | 49 | 150 | 137 | 14 | 500 |

この膨大な問題数からもわかるように、黄チャートは非常に高い網羅性を誇ります。

例題、練習、Exercises、そしてコラム的な要素であるResearch & Workなど、様々な形式の問題を通じて、数学的な思考力と実践力を総合的に養うことができます。

なお、数学の問題集の平均的な問題数は、教科書レベルで約300〜400問、網羅系で800〜1,000問以上と言われています。

黄チャートの合計問題数は、他の網羅系問題集と比較しても十分に多く、入試の典型パターンを漏れなく学習できる構成となっています。(出典:数研出版公式サイト「チャート式」)

偏差値アップに何日かかる?

黄チャートの習得にかかる時間は、個々の学習ペースや数学の現在の習熟度によって大きく異なりますが、一般的な目安として計画を立てることが可能です。

黄チャートは、1テーマ(例題と練習)あたり約30分、Exerciseは1問あたり約20分が学習時間の目安とされています。

この目安を基に、1日に取り組む問題数を設定することで、教材の完了までにかかる期間を具体的に算出できます。

たとえば、数学I・Aを1日10問ずつ進める場合、単純計算で157問(数学Iの例題)+138問(数学Aの例題)=295テーマを約30日で終えることが可能です。

もちろん、これはあくまで理想的なペースであり、実際には復習の時間や苦手な単元に費やす時間も考慮に入れる必要があります。

特に1周目は、新しい解法や概念に触れることが多いため、目安よりも時間がかかってしまうかもしれません。

しかし、2周目以降はすでに一度解いた問題なので、解法の定着度が高まり、より短時間で進められるようになります。

復習効率が上がることで、全体の学習時間は短縮され、最終的には提示された目安の時間内に収束していくと考えられます。

黄色チャートはどんな人にオススメ?

黄チャートは、幅広い学力層の学生にとって非常に有用な問題集です。

特に以下のような学習目的や状況を持つ学生に強くおすすめできます。

- 学校で黄チャートを配布された学生

学校で黄チャートが指定教材として配られている場合、わざわざ他の問題集に買い替える必要は全くありません。

黄チャートを徹底的にやり込むことで、医学部や難関国公立大学、上位私立大学への合格に必要な学力は十分に身につきます。 - 偏差値67.5程度を目指す学生

例題を完璧にすることで偏差値65、さらにExercisesまで手を広げることで偏差値67.5という高いレベルに到達できるポテンシャルを持っています。

多くの受験生にとって、この1冊をやり抜くことが、目標達成への最も効率的な道筋となり得ます。 - 数学に苦手意識がある学生

黄チャートは、青チャートと比較して難易度がやや抑えられているだけでなく、解説が非常に丁寧で詳細です。

この丁寧な解説は、数学に苦手意識を持つ学生が独学で理解を深めるのに非常に役立ちます。

黄チャートを完璧にマスターすることで、受験数学における典型問題への対応力が養われ、応用問題に取り組むための強固な基礎力が築かれます。

これは、どの大学を目指すにしても不可欠な能力です。

黄色チャートの解説の特徴

黄チャートの解説は、単に答えを導くプロセスを示すだけでなく、解法に至るまでの思考プロセスを重視している点が大きな特徴です。

特に「CHART & SOLUTION」や「CHART & THINKING」といったセクションでは、問題のポイントや解法の根幹となる考え方が明確に示されており、読者が新しい知識や解法を効率的に吸収できるよう配慮されています。

この解説の丁寧さは、青チャートと比較した際に特に顕著です。

青チャートにも同様の「指針」や「CHART」といったセクションは存在しますが、黄チャートはより多くのスペースを割いて、より分かりやすく丁寧に解説が記述されています。

これにより、数学の学習を始めたばかりの学生や、独学で数学に取り組む学生でも、つまずくことなく学習を進めやすいのが大きな利点です。

また、一部の例題には「補足」の項目が設けられており、応用的な内容や発展的な考え方、あるいは別の解法などが紹介されています。

これにより、一つの問題から多角的に知識を深めることができ、問題解決能力をより一層高めることが可能です。

黄色チャートのレベルを知って効果的に活用しよう

- 黄色チャートの前にすべき本はある?

- いつから黄色チャートを始めるべき?

- 青チャートとの比較でレベルを分析

- 代替可能な本とどこが違う?

- 黄色チャートの次にすべき本は

- 記事まとめ:黄色チャートのレベルと効果的な使い方

黄色チャートの前にすべき本はある?

黄チャートは、高校数学の学習を始めるにあたり、最初の一冊として非常に適しています。

数学の基礎の「き」から入試の標準レベルまでを段階的に網羅しているため、特別な事前準備は必要ありません。

もちろん、中学校で数学につまずいてしまったなど、基礎に大きな不安がある場合は、黄チャートよりも易しい「白チャート」などで土台を固める選択肢もあります。

しかし、黄チャートは解説が非常に丁寧なため、問題集としてのアウトプット機能だけでなく、参考書としてのインプット機能も十分に備えています。

したがって、数学の基本的な公式や定理をある程度理解している学生であれば、いきなり黄チャートから学習を始めても問題なく進められるでしょう。

黄チャートを解き進める中で、不明な点が出てきたら都度立ち戻って復習するという方法も効果的です。

いつから黄色チャートを始めるべき?

黄チャートは、高校数学の学習全般をカバーする網羅系問題集であるため、高校生活の早い段階から取り組むことが理想的です。

特に、高校1年生から始めることで、学校の授業の進度に合わせて、予習・復習のツールとして活用できます。

これにより、日々の学習で着実に基礎力を積み上げ、高校3年生になる頃には入試に必要な学力を十分に身につけることができるでしょう。

もちろん、高校2年生や3年生から始めても遅すぎることはありません。

大切なのは、現在の学力と志望校のレベル、そして入試までの期間を正確に把握し、現実的な学習計画を立てることです。

例えば、1日にこなす問題数を増やしたり、苦手分野に特化して学習したりするなど、状況に応じた柔軟な進め方が求められます。

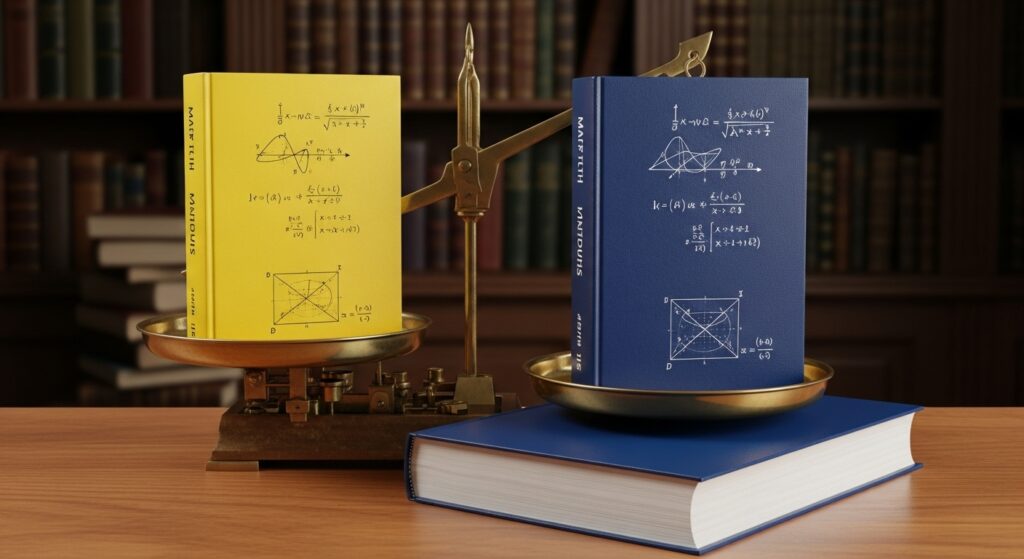

青チャートとの比較でレベルを分析

黄チャートと青チャートは、どちらもチャート式シリーズの代表的な網羅系問題集ですが、想定している読者層と難易度に明確な違いがあります。

| 比較項目 | 黄チャート | 青チャート |

| 全体的な難易度 | やや基礎寄り | やや応用寄り |

| 高難易度問題 | Exerciseに掲載されることが多い | コンパス4, 5レベルの問題が多い |

| 問題の選定 | 必要十分な問題が選ばれている | 難しすぎる問題も含まれることがある |

| 解説の詳しさ | ポイントが明確で分かりやすい | やや簡素な部分もある |

| コンパスマーク | 読者レベルに合わせて評価される | 標準的な評価(黄チャートより厳しく感じることがある) |

黄チャートは、入試の標準レベルを確実に固めることを目的としており、効率的な学習を重視する学生に最適です。

掲載されている問題は、典型的な入試問題が中心で、無駄がありません。

一方、青チャートは、より難易度の高い問題も多数収録しており、東大や京大といった最難関大学を目指す学生向けの構成と言えます。

しかし、青チャートに掲載されているコンパス4や5といった高難易度の問題は、入試本番で多くの受験生が解けない、あるいは解く必要のないレベルであることも少なくありません。

したがって、闇雲に難しい問題集に手を出すよりも、自身の志望校のレベルを正確に把握し、黄チャートで入試の標準レベルを確実に固める戦略が、多くの学生にとって効率的で賢明な選択となります。

代替可能な本とどこが違う?

黄チャートと同じレベル帯で、代替可能な問題集は複数存在します。

代表的なものに、『Focus Gold(フォーカスゴールド)』や『ニューアクションレジェンド』が挙げられます。

これらの問題集も、黄チャートと同様に、入試の標準レベルを網羅しており、同じ偏差値帯に到達することが可能です。

- 『Focus Gold』と青チャート

この2冊は、難易度や網羅性が非常に近く、最難関大学を目指す学生に選ばれることが多いです。

最終的に偏差値70近くを目指すのであれば、最初からこれらの問題集を選ぶのも一つの手です。 - 『ニューアクションレジェンド』

黄チャートとレベルが近く、典型問題を網羅するという目的においては、十分に機能を果たします。

実際に、2024年度の東大理科I類に現役合格した学生が、学校指定の『ニューアクションレジェンド』をメイン教材として使用していたという実績もあります。

学校で黄チャートが指定されている場合は、無理に他の問題集に買い替える必要はありません。

黄チャートは、これらの問題集に劣らない優れた内容を持っており、1冊を完璧にやり込むことで、志望校合格に必要な実力を十分に身につけられます。

黄色チャートの次にすべき本は

黄チャートを完璧にマスターすれば、偏差値67.5という高いレベルに到達できます。

これは、多くの大学の合格ラインを超える学力であり、市販の教材としては黄チャートだけで十分な場合が多いです。

ただし、さらなる高みを目指すのであれば、次のステップとして大学の過去問演習や実戦問題集に取り組むことが推奨されます。

黄チャートで身につけた解法や知識を、実際の入試問題で応用する練習を重ねることで、初見の問題に対応する力が養われ、さらなるレベルアップが期待できます。

特定の大学の出題傾向に合わせた対策を行うことで、合格の可能性をより高めることができるでしょう。

記事まとめ:黄色チャートのレベルと効果的な使い方

この記事の内容をまとめておきます。

- 黄色チャートは偏差値67.5まで到達可能であり上位校合格に十分役立ちます

- 例題を解いてから練習問題に進む使い方が効率的です

- ◯×マークを累積させることで復習の優先順位が明確になります

- 1テーマ30分を目安に計画的に学習を進めることが大切です

- 分散学習を原則とし短期的な復習に陥らないようにします

- 黄色チャートは数学が苦手な学生でも取り組みやすい特徴があります

- 例題が解けたら練習問題はスキップしてもよいでしょう

- 黄色チャートは必要十分な問題選定と丁寧な解説が特徴です

- 青チャートよりも基礎に重点が置かれており効率的な学習が可能です

- 他の参考書と並行する必要は基本的にありません

- 偏差値70以上を目指す場合は最初から青チャートも選択肢です

- 『Focus Gold』や『ニューアクションレジェンド』が代替可能です

- 黄色チャートは高校数学の基礎固めから始めたい人におすすめです

- 黄色チャートの問題数は各分野で非常に豊富です

- ExercisesのB問題まで取り組むことで高偏差値が目指せます

コメント