こんにちは。現役京大生のパンダです。

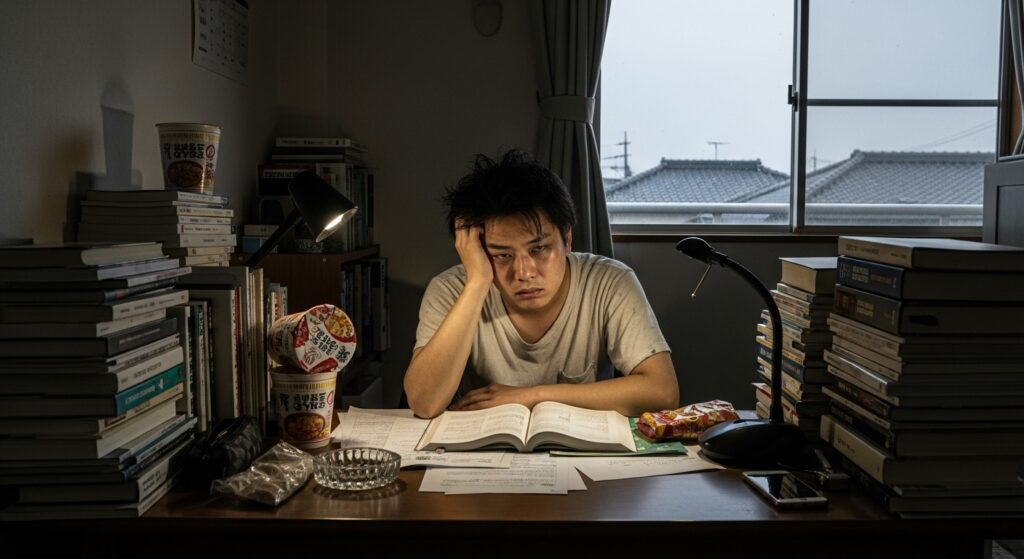

「宅浪 精神崩壊」で検索して、この記事にたどり着いたあなた。

今、ものすごく不安で、心細い気持ちでいるんじゃないでしょうか。

「このまま宅浪生活を続けて、本当に合格できるんだろうか?」「精神的に持たない気がする…」そんな悩みが頭の中をぐるぐるしているかも。

宅浪は時間的な自由度が高い反面、メンタル崩壊のリスクを常に抱えています。

孤独感、将来への不安、家族からの過度な期待、そして何より自己管理の難しさから、多くの宅浪生が挫折しています。

特に「宅浪の精神崩壊」や「勉強が続かない」という悩みは、単なるやる気の問題ではなく、宅浪という環境そのものが引き起こす「構造的な欠陥」が原因です。

でも、安心してください。

僕自身、宅浪の経験もあり、受験生のメンタル維持の重要性は身にしみて理解しています。

この記事では、あなたの抱える不安の根源である「宅浪 精神崩壊」につながるメカニズムを解き明かし、精神的な危機を回避し、合格へたどり着くための具体的な戦略を、現役京大生の視点から徹底的に解説していきます。

- 宅浪生のメンタルが崩壊する構造的な原因と孤独の正体を知る

- 受験うつや燃え尽き症候群の具体的な危険信号を早期発見する

- 孤独と自己管理の壁を打ち破るための実践的な予防戦略を学ぶ

- 自力回復が困難な場合の予備校への戦略的環境転換の判断基準を確立する

宅浪で精神崩壊する構造的な原因と孤独の正体

宅浪生活の成功は、学力向上よりもメンタル維持にかかっている、と言っても過言ではありません。

孤独やプレッシャーに持続的に晒されることで、精神崩壊という最悪の事態を引き起こします。

このセクションでは、宅浪特有の構造的な原因と、あなたが今直面している「孤独」の正体について深く分析していきます。

宅浪という環境が持つ構造的な欠陥を理解することが、防御戦略の第一歩になりますよ。

宅浪のメリットデメリット再確認と精神崩壊リスク

まず、宅浪のメリット・デメリットを改めて整理しましょう。

多くの受験生は、費用や時間の自由度というメリットに惹かれて宅浪を選択しますが、その裏には極度の精神的な耐久力が求められるというデメリットが潜んでいます。

宅浪生活における成功の至上命題「メンタル維持」

宅浪生活のメリットは、たしかに魅力的です。

自分のペースで学習計画を立てられる自由度の高さや、予備校費用や通学時間の節約、苦手科目だけに集中できるといった点は、自己管理能力が高い人にとっては大きなアドバンテージになります。

しかし、デメリットが引き起こす精神崩壊のリスクは、これらのメリットを一瞬で打ち消すほどの破壊力を持っています。

孤独感、将来への不安、家族の期待といった複合的なプレッシャーが持続的に作用することで、多くの浪人生が精神的な危機に陥ります。

ひとたびメンタルを崩してしまうと、学習の進捗が止まるだけでなく、受験結果だけでなくその後の長期的な生活にも深刻な影響を与えかねません。

だからこそ、宅浪生活の成功の至上命題は、学力向上そのものよりもメンタル維持にあると、強く認識しておく必要があります。

メンタルリスクの管理を戦略の最優先事項にしましょう。

- 孤独感による社会からの断絶: 人間的交流が制限され、健全なストレス発散や共感が得られにくい。

- 強制力がないことによる自己管理の難しさ: 時間割や外部の監視がなく、勉強が続かない状態に陥りやすい。

予備校通いと比較した宅浪の孤独な環境

「宅浪 精神崩壊」というキーワードで検索する人が直面している最大の要因は、実は勉強の難しさ以上に「社会からの断絶」なんです。

予備校に通う浪人生とは異なり、宅浪生は人間的交流が極端に制限され、深い孤独感に襲われます。

ここ、本当につらいところですよね。

絶たれる「社会との接続」と「外部刺激」

予備校に通っていると、毎日同じ場所へ通う仲間がいることで、自然と会話が生まれ、競争意識や連帯感を持つことができます。

ところが、宅浪生は基本的に一人で、1年間部屋からほとんど出ない生活が続いてしまう可能性があります。

話す相手が親くらいに限定され、毎日同じことの繰り返しで会話内容も限定的になると、人は恋しくなるものです。

私の実体験の話をすると、散髪に行った際に「ひさびさに人とちゃんと話した」と感じました。

この対話機会の欠如は深刻で、単なる寂しさではなく、外部の情報刺激と人間的交流の欠如を引き起こします。

テレビや新聞を見ない生活を送ることで、社会的な流行や最新の情報から隔絶され、「世の中にも疎くなる」状態に。

これにより、大学に入学した際に同級生との間で「ジェネレーションギャップ」を感じ、さらに寂しい思いをすることもあります。

孤独がもたらす「自己客観視の喪失」

もっと深刻なのは、孤独によって自己に対する客観的な評価の場が奪われることです。

勉強の進捗や成績不振を感じた際に、誰にも相談したり共感してもらったりできない状況は、ストレスを内側にため込みます。

健全なストレス発散ができない結果、精神的な負荷がどんどん増幅し、やがて臨界点に達してしまう。

これが、宅浪の精神崩壊へと繋がる、宅浪特有の物理的環境と心理的孤立のメカニズムなんです。

親からの期待や比較が引き起こすプレッシャー型

受験に対する不安、そして家族や教師など身近な人々からの過剰な期待は、心と体に大きな負担をかけ、「受験うつ」の発症原因になります。

精神的な危機は、その誘発要因によっていくつかの典型的なタイプに分類されます。

あなたはどのタイプに一番近いか、チェックしてみてください。

精神的プレッシャーの典型的な三つの型

- プレッシャー型

親族や先生といった身近な人々からの過度な期待によって症状が発症します。

受験生本人は、「期待に応えなければならない」という強迫観念に駆られ、これが過剰なプレッシャーとして作用します。

症状としては、不機嫌やイライラといった怒りの表出が多くなり、些細なことで周囲に対して攻撃的になることがあります。

これは、外部から向けられた期待と緊張を、最も安全な存在である家族に対して反発として向けてしまう、心のキャパオーバーの状態なんですよ。 - 比較・競争型

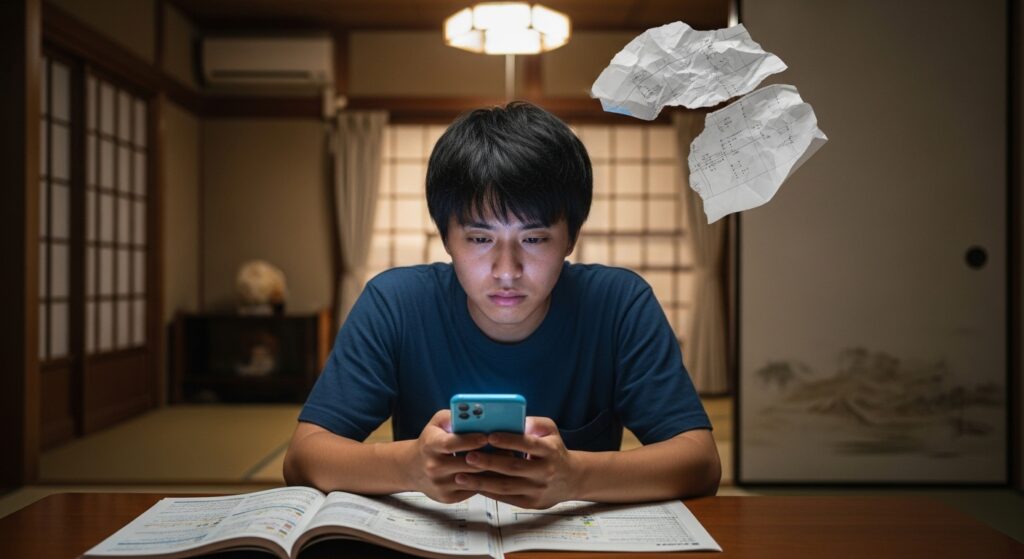

宅浪という外部との接触が少ない環境では、SNSなどで他者の成功や進捗を断片的に知る機会が増えます。

これにより、同じ環境で勉強に励む同級生や周囲の受験生と自分を比較することで劣等感を感じ、それが原因となって発症します。

劣等感を避けるために、勉強から意識的に離れ、ネットなどで時間を潰す現実逃避の行動が増え、次第に周囲から孤立していく傾向があります。

自己評価の基準を他者に依存し、自分を見失ってしまうパターンですね。 - モチベーション喪失型

受験勉強では、努力がすぐに結果に結びつくとは限りません。

なかなか成績が上がらない、あるいは自身の勉強方法に自信が持てないといった理由から、学習へのやる気を完全に失ってしまうのがこのタイプです。

このタイプの特徴として、勉強への意欲を失うだけでなく、「自分に対する無価値感」を感じやすくなる点が挙げられます。

自分には価値がない、何をしても無駄だ、と感じることで、精神的な落ち込みが深くなってしまいます。

これらのタイプは独立して存在するわけではなく、家族の期待に晒されてイライラし(プレッシャー型)、成績が伸びないことで劣等感を抱き(比較・競争型)、結果的に現実逃避へと向かう(モチベーション喪失型)という複合的なネガティブループが、宅浪精神崩壊への典型的な経路として観察されます。

これらの心理的負荷を適切に管理することが、宅浪成功の鍵になります。

家庭環境の悩みや身体面の心配事、あるいは恋愛の悩みが、間接的に集中力や成績の低下を引き起こし、精神的な負荷を増大させる引き金となるケースも存在します。

受験勉強だけに集中しようと頑張りすぎるあまり、それらの悩みを無視してしまうと、結果として大きな精神的な危機に繋がる可能性があるため、これらの補足要因も無視しないでくださいね。

勉強が続かない自己管理能力の喪失

「宅浪 精神崩壊」と検索する人にとって、「勉強が続かない」という悩みは、単に「怠けている」わけではなく、メンタル崩壊の前兆であり結果でもあります。

予備校のように強制的な時間割や学習環境を失った宅浪生は、自己制御が極めて困難になることが、大きな問題です。

自己効力感の喪失と学習計画の破綻

宅浪で精神が崩壊する一因は、予備校のような外部の時間割や強制的な学習環境を失い、自分自身で生活を律することが難しくなることにあります。

毎日、何時に起きて、どの科目をどれだけ勉強するかをすべて自分で決めなければならない状況は、強い自己管理能力を要求します。

この自己制御が困難になると、学習計画が破綻し、勉強から意図的に離れ、インターネットなどで時間を潰す現実逃避行動が増加します。

そして、「自分は自分の生活を制御できていない」という感覚(自己効力感の喪失)に陥ります。

この自己効力感の喪失こそが、モチベーション喪失型や現実逃避を加速させ、宅浪の精神崩壊へと向かう最も典型的な経路です。

「構造的な欠陥」を埋めるための戦略的行動

あなたの精神崩壊リスクを下げるためには、この自己管理能力の喪失、すなわち宅浪環境の「構造的な欠陥」を、意図的な行動で埋めていく必要があります。

これは、「誰かに監視してもらう」あるいは「外部の構造を代替する」という戦略です。

| 宅浪の構造的欠陥 | 精神崩壊リスク | 戦略的対策(次章で詳述) |

| 強制力の欠如 | 勉強が続かない、自己効力感の喪失 | ルーティン化の徹底 |

| 社会との断絶 | 孤独感、ストレス発散不可 | 意識的な「社会との接続」 |

| 客観的評価の欠如 | 進捗不安、劣等感の増大 | 模試の活用と環境転換 |

宅浪という環境を選んだ以上、これらの構造的な欠陥は必然的に存在します。

しかし、それを認識し、適切な戦略で対応することで、リスクは劇的に下げられます。

次の章では、具体的な予防戦略について詳しく解説していきますね。

宅浪の精神崩壊を防ぐための戦略と環境転換

このセクションでは、「宅浪の精神崩壊」という危機を乗り越えるための具体的な行動計画を提示します。

日常生活の「構造化」と「社会との意識的な接続」という二つの柱に基づく予防戦略に加え、自力での回復が難しい場合の戦略的な環境転換についても、現役京大生として実践的な視点から解説します。

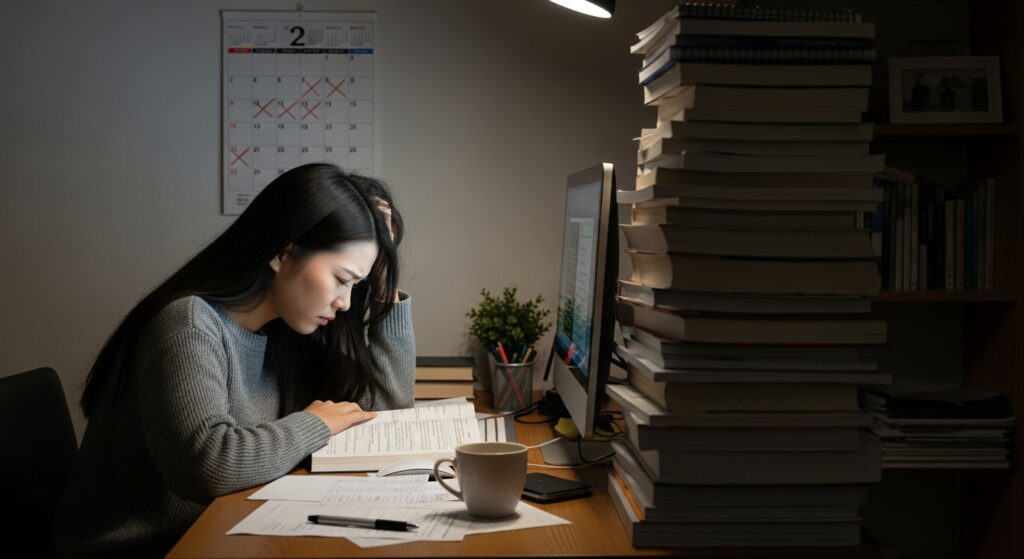

睡眠障害や食欲異常など心身の異常

精神的な負荷が限界に達すると、心だけでなく身体にも明確なSOS信号が現れます。

これらの身体症状は、あなたの精神疲労が臨界点に達しているという客観的な物理的証拠であり、「精神疲労のレッドフラッグ」として捉えるべきです。

宅浪の精神崩壊の初期段階で必ずチェックし、放置しないようにしてください。

身体症状の顕在化:精神疲労の客観的証拠

継続的な精神疲労が身体に影響を及ぼす主な症状には、以下のようなものがあります。

これらが一つでも当てはまり、継続的に発生している場合は要注意ですよ。

- 睡眠障害: 夜、眠りにつくのに極端に時間がかかる(入眠困難)、または逆に早く起きすぎてしまう(早朝覚醒)、朝起きれないといった生活リズムの乱れを伴う症状。

- 食欲の異常: 食欲不振により体重が減少する、あるいはストレス解消のための過食といった、極端な食行動の変化。

- 心身症的な反応: テスト本番や模擬試験といった特定のストレス状況下で、頭痛、腹痛、吐き気などの体調不良が生じる症状。

宅浪という外部刺激が少ない環境下では、これらの身体症状が精神疲労が臨界点に達していることを示す最も重要なサインになります。

自己の精神状態を主観的に評価するのは困難ですから、これらの症状を「精神疲労のレッドフラッグ」として客観的に認識することが、危機管理の第一歩となります。

精神・行動症状の早期警戒

身体症状と並行して、行動面にも以下のような兆候が現れます。

これらは、モチベーション喪失型や比較・競争型が進行していることを示します。

- イライラ、不機嫌、周囲に対する怒りの表出

- 自分に対する無価値感の増大(「自分は何をやってもダメだ」と感じる)

- 勉強へのやる気の完全な喪失

- 勉強から意図的に離れ、インターネットなどで時間を潰す現実逃避行動

これらの兆候が見られたら、「気のせい」にせず、すぐに休息と生活リズムの調整を最優先してください。

必要であれば、学習を完全に休止する期間を設ける勇気も必要です。

燃え尽き症候群のSOS信号と対応

過度な目標追求に伴うストレスにより、脳が疲弊しきった状態は「受験・燃え尽き症候群(バーンアウト)」と呼ばれます。

これは単にやる気がなくなったというレベルではなく、専門的な介入が必要な、精神崩壊の非常に深刻な兆候です。

冷淡な態度(Depersonalization)は脳のSOS信号

燃え尽き症候群の特に重大な兆候として、親に対して暴言を吐くようになるなど、「冷淡な態度(Depersonalization)」を示すことが挙げられます。

これは、精神的エネルギーの枯渇により、最も身近で安心できる関係性における感情制御機能が破綻していることを意味します。

重要なのは、家族の誤解です。

親は、暴言やイライラを見て、逆に「元気があり余っている」と誤解することが多いのですが、現実はその正反対で、脳が極度に疲弊していることが原因です。

この攻撃性は、本人に残された最後のエネルギーの表出であり、外部への「SOS信号」として解釈されるべきです。

専門機関への早期相談の重要性

この事実を家族が正しく理解し、早期に専門医療への移行を促すことが、危機回避の鍵となります。

精神的な不調は、自己判断せずに専門家(心療内科、精神科、カウンセラーなど)に相談してください。

公的機関には、受験生を含む国民の心の健康相談に応じる窓口が用意されています。

例えば、精神保健福祉センターでは、心の健康相談を専門的に受け付けており、適切な支援や医療機関の紹介を行っています。

自己の精神的な状態を客観的に評価し、適切な対処を受けることは、遠回りに見えて合格への最短ルートにつながります。(出典:厚生労働省)

精神的な問題は、風邪や怪我と同じく専門的な治療が必要です。

特に宅浪生は孤立しやすいため、自力での解決に固執しがちですが、それは危険です。

専門家への相談こそが、危機的な状況からの脱出、そして学習再開への第一歩ですよ。

最終的な判断は必ず専門家にご相談ください。

ルーティン化と仲間との連帯によるメンタル維持

宅浪で精神崩壊するリスクを管理し、孤独に打ち勝つための予防策は、日常生活の「構造化」と「社会との意識的な接続」という二つの戦略に基づいています。

この予防策が、勉強が続かない状態から脱却し、安定して学習を継続するための土台となります。

ルーティン化の徹底指導:失われた外部構造の代替

宅浪で精神が崩壊する一因は、予備校のような外部の時間割や強制的な学習環境を失い、自己制御が困難になることです。

これを補うためには、日常生活の「ルーティン化」を徹底指導し、自己効力感を回復させるための外部代替構造として機能させる必要があります。

- 至上命令としてのルーティン構築: 勉強の順番や時間帯、休憩のタイミングをルーティン化し、日々の生活に組み込みましょう。

毎日決まった時間に決まった行動を行うことで、「自分は自分の生活を制御できている」という感覚を取り戻し、精神の安定につながります。 - 戦略的な学習時間の配置: 勉強時間の戦略的な配置も重要です。

苦手な科目を午前中の集中力が高い時間帯に終わらせ、やる気が出にくい夕方に得意科目の勉強をする、といった最適化が有効です。 - 良好な生活習慣の維持: 夜更かしを避け、毎日決まった時間に就寝・起床することは、メンタル維持の基本です。

睡眠不足はネガティブな感情の発生を促し、宅 浪の精神崩壊のリスクを高めます。

意識的な「社会との接続」戦略:孤独との戦い

人と話す機会がなく、受験のプレッシャーと毎日対峙し続けると孤独感が強くなります。

そのため、意識的に人と話す機会をつくり、悩みを内にため込まないようにする努力が求められます。

- 友人・仲間との連帯の治癒効果: 特に、同じ境遇で一緒に宅浪している仲間は「強い味方」となります。

お互いに「社会から断絶されてくれる」という連帯感は、孤独感を和らげる上で非常に重要です。

浪人仲間と話すことは、劇的なモチベーション向上には繋がらなくとも、お互いに「落ちるところまで落ちないように監視し合う」効果があり、これがドロップアウトを防ぐ上で決定的な役割を果たします。 - 交流の質と具体的な方法: 宅浪生に必要なのは、単なる話し相手ではなく、「連帯感」と「お互いの監視」を提供できる高品質な交流です。

ネガティブな影響を与え合う集団や、勉強とは無関係に時間を浪費させるだけの交流は避けるべきです。

旧友との散歩などは、社会の一員ではない「不思議な感じ」を共有しつつ、孤独感を感じずに済む有効な手段として報告されていますよ。 - 計画的なストレス解消: 趣味を持つ時間を確保し、精神的に極めてつらい時には「完全に現実から逃避する」活動を取り入れることが、メンタル維持のコツとして有効です。

ただし、休息やリフレッシュは過度にやりすぎない範囲で計画的に取ることが大切です。

最近は身近にいなくともインターネットやSNSで浪人仲間を見つけることができます!

一人でつらいときは試してみてください1

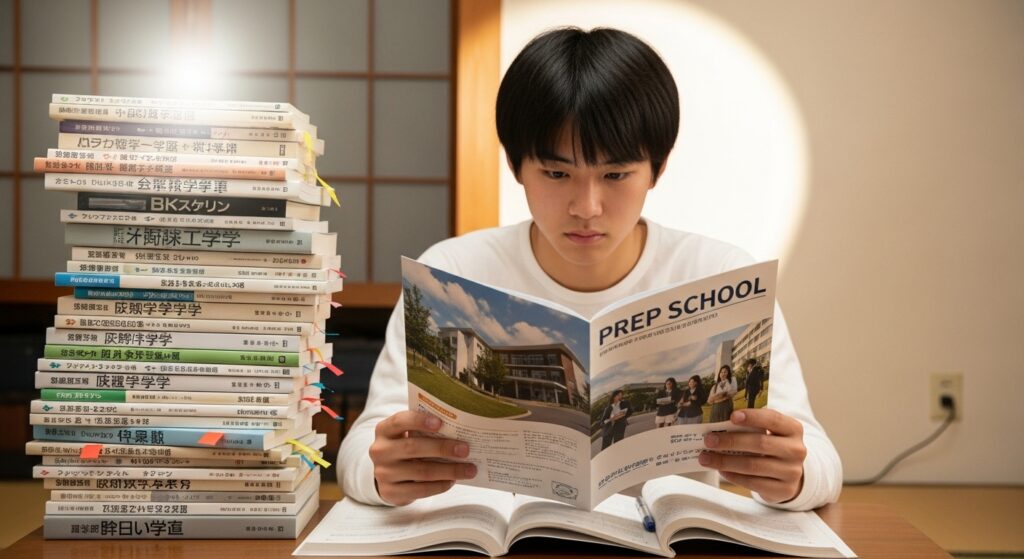

勉強が続かない場合の環境転換の判断

自力での回復が困難、あるいは学力の伸びに限界を感じた場合、予備校・塾への戦略的な環境転換は、精神崩壊を防ぎ、最終的な合格可能性を高めるための最も重要な判断となります。

宅浪経験者の約3割(33.3%)が宅浪途中から予備校・塾通学へ切り替えている事実は、自己修正の困難さを示唆しています。

7月の分岐点(中盤の危機)の戦略的意義

浪人生活の中盤、特に7月は、学習成果を判断する重要な分岐点であり、最も切り替えが多い時期であることが判明しています。

この時期は、春から続けてきた自学自習の成果が模試で明らかになり、「このままでは不合格になる」という危機感がピークに達する時期と一致します。

- メンタルヘルス回復のための戦略的行動: 7月は、精神崩壊の兆候(モチベーション喪失、現実逃避など)が出始める時期と重なりやすいです。

そのため、予備校への切り替えは、単なる学習環境の変更に留まらず、「社会との接続」と「強制的な学習構造」を外部に委託することで、メンタルヘルス回復を図るための戦略的行動であると言えます。

このタイミングを逃すと、精神的疲弊と学習遅延の両面でリカバリーが極めて困難になります。

予備校への途中入学における戦略的チェックポイント

浪人途中から予備校を選ぶ際、成功を勝ち取るためには、以下の重要な注意点を把握しておくことが不可欠です。

- 学力差と個別カリキュラムの確認: 自分の現在の学力と志望大学の合格ラインとの差を明確にし、その差を埋めるための個別カリキュラムや特別な対応があるかを予備校に確認することが必須です。

- 指導形態の適合性: 集団授業、個別指導、または映像授業など、自分に合った指導形態の予備校を選びましょう。

- 浪人の原因に応じた指導: 予備校が、単なる学力向上だけでなく、「浪人の原因」に応じた指導を受けられるかどうかがチェックポイントとなります。

宅浪の精神崩壊や自己管理不足が原因で失敗しかけている学生は、特に生活リズム管理やモチベーション維持のサポートといった、メンタル的・行動的原因を解消できる体制を重視すべきです。

予備校と宅浪の比較について詳しく知りたい方は以下の記事をチェックしてみてください!

浪人生の進路選び完全ガイド|宅浪・予備校、どちらを選ぶべきか?

宅浪精神崩壊を回避し合格を掴む最終チェックリスト

あなたが合格を掴むためには、宅浪の精神崩壊という最大のリスクを回避することが絶対条件です。

最後に、自己の精神状態と学習環境を定期的に評価するための最終チェックリストを活用し、現状を客観的に見つめ直しましょう。

最終チェックリスト:合格を掴むための自己評価

このチェックリストは、あなたが宅浪精神崩壊のリスクを管理し、学習効率を維持できているかを評価するためのツールです。

一つでも「NO」がある場合は、すぐに改善策を実行するか、環境転換を検討してください。

最終チェックリスト

- 毎日、午前中に苦手科目を配置し、生活・学習ルーティンを90%以上守れているか?

- 週に最低一度は、勉強とは直接関係なく信頼できる旧友と対話・交流する機会を設けているか?

- 趣味や現実逃避の時間を含め、意識的に休息を取れているか?

- 睡眠、食欲の異常、イライラや親への攻撃的な態度といった精神疲労の客観的な兆候が見られていないか?

- もし精神的・学力的な危機を感じているならば、夏の模試結果に基づき、7月の転換期を意識した戦略的判断を行う準備はできているか?

- 転換を検討する場合、浪人の原因(学力不足、あるいはメンタル・自己管理不足)を解消できるサポート体制を持つ予備校を選定できているか?

宅浪は、孤独との戦いであり、自己管理の極限です。

この記事で紹介した知識と戦略を駆使して、精神崩壊という壁を乗り越え、最高の形で来春の合格を掴み取ってください。あなたの成功を京大から心から応援していますよ!

コメント