共通テスト物理で高得点を目指しているあなた。

「原子分野を捨てるべきか…」と悩んでいませんか?

「どうせ配点が低いし、勉強する時間がもったいない」「学校の授業でほとんど習わなかったから、もう手遅れかも」と感じているかもしれません。

確かに、物理の主要分野である力学や電磁気と比べると、原子分野の優先順位は低いように思えますよね。

しかし、その判断は共通テスト物理においては非常に危険です。

この記事では、原子分野を捨てるのがなぜ危険なのか、そして限られた時間で効率よく対策する方法を徹底解説します。

現役京大生である私の視点から、共通テストの出題傾向や難易度、具体的な勉強法をわかりやすくお伝えします。

この記事を最後まで読めば、原子分野に対する漠然とした不安が解消され、自分に合った最適な学習プランが明確になります。

ライバルが捨てがちな分野で確実に得点し、志望校合格への切符を掴み取りましょう。

- 共通テストにおける原子分野の出題傾向と難易度

- なぜ原子分野を捨てるべきではないのかという理由

- 原子分野の配点がどのくらいあるのか

- 目標点数別の原子分野への向き合い方

共通テスト物理原子は捨ててもいいのか

- 原子分野の出題傾向と難易度

- 何故捨てるべきではないか

- どのぐらいの配点があるか

- 何割を目指す場合に捨ててもよいか

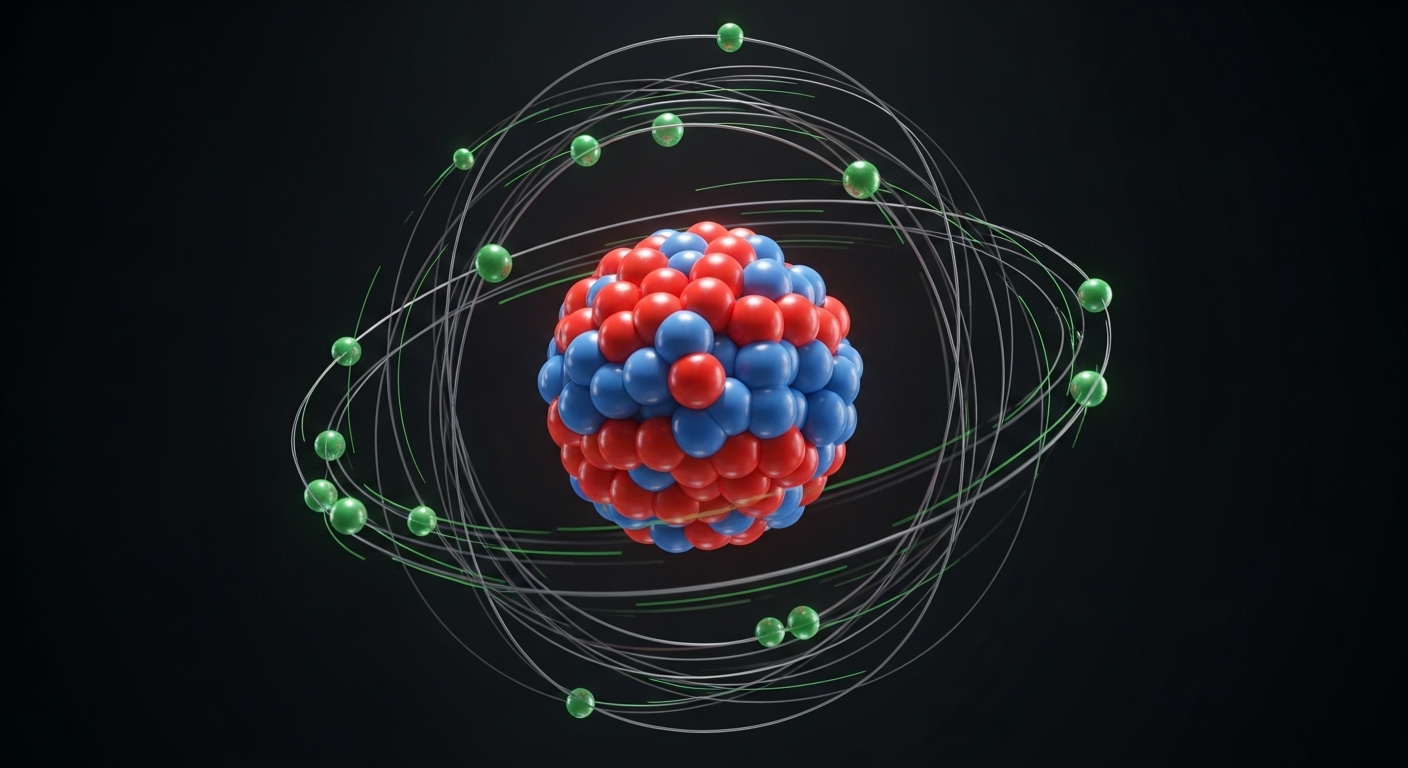

原子分野の出題傾向と難易度

共通テスト物理の原子分野は、センター試験時代とは異なり、深く踏み込んだ内容が出題される傾向にあります。

かつてのセンター試験では、原子分野の問題は二次試験向けの発展的な内容が出題されることはないという暗黙の了解があったように感じられました。

しかし、共通テストの試行調査が始まった頃から、この流れは大きく変わったといえます。

例えば、2022年には万有引力と原子分野の融合問題が出題され、小問集合から独立した形で登場しました。

さらに2024年には、原子核反応式や半減期を問う融合問題が出題されています。

このように、出題される内容のレベルが上がってきているのです。

一方、原子分野の問題は、出題のされ方がストレートであることも特徴のひとつです。

共通テストに限定すれば、問題の難易度自体はそこまで高くありません。

高校物理の他の分野と比較すると、単元の内容も限定的で、基本的な知識を問われる問題が中心です。

例えば、「光電効果」や「コンプトン効果」、「ボーアの原子模型」など、出題されるテーマやパターンはある程度決まっているといってもいいでしょう。

これらのテーマについて、表面的な理解だけでも対応できる問題が多く見受けられます。

多くの受験生が苦手意識を持つ分野ですが、正しい対策をすれば決して難しすぎるわけではないのです。

昔よりは難しくなったけど、他の分野よりも点数を取りやすい単元だよ!

原子分野は捨ててもいいの?

結論から言うと、原子分野を捨てるのはオススメしません。

共通テスト物理で原子分野を捨てるという選択は、非常にリスクが高い考え方です。

センター試験時代には、出題される確率と勉強にかかるコストを天秤にかけて、原子分野を諦める受験生が少なからずいました。

学校で習う時期が遅く、授業で十分に扱われないこともあったため、このような選択を安易に批判することはできませんでした。

しかし、共通テストでは状況が大きく異なってきています。

近年の出題傾向を見ると、原子分野は毎年必ず出題されているからです。

このため、原子分野を勉強しないという判断は、得点源をひとつ失うことになります。

物理で75%以上の高得点を目指すのであれば、原子分野で失う5点や10点は大きな痛手となるでしょう。

逆にいえば、原子分野を確実に押さえることで、他の受験生に差をつけるチャンスでもあります。

原子分野は学習範囲が少なく、短期間で集中して勉強できるというメリットもございます。

すでに力学や電磁気など主要な分野の学習が進んでいるのであれば、原子分野の学習に積極的に取り組むことで、効率的に得点アップを目指すことが可能です。

どのぐらいの配点があるか

共通テスト物理における原子分野の配点は、年度によって変動がありますが、他の分野と比較すると低い傾向にあります。

例えば、2024年度の本試験と追試験では、原子分野の配点はそれぞれ5点でした。

これは、力学、電磁気学、波動がそれぞれ30点であることを考えると、大きな差があります。

ただし、2022年度の追試験では20点と、例外的に高い配点で出題されたケースもございます。

このように、原子分野の配点は5点から20点と幅があるものの、毎年必ず出題されている点は重要です。

この5点を確実に取るか取らないかによって、最終的な合計点に大きな差が生まれます。

物理の配点は1問あたりの点数が大きいため、たった数問の失点が致命的になることも珍しくありません。

いくら主要分野の対策に時間をかけたとしても、出題が確定している原子分野で点数を落とすのはもったいないことです。

多くの受験生が苦手意識を持つため、逆にいえば、確実に得点できる原子分野はライバルに差をつける上で重要なポイントといえるでしょう。

何割を目指す場合に捨ててもよいか

共通テスト物理で高得点を目指す場合、原子分野は原則として捨てるべきではありません。

しかし、もしあなたが物理の目標得点率を70%程度に設定している場合、原子分野を捨てるという選択肢も検討の余地があるといえるでしょう。

物理の試験は全分野を合わせて100点満点です。

もし原子分野の配点が最も低い5点であった場合、この5点を失っても他の分野で確実に得点できれば、目標の70点を達成できる可能性は十分にあります。

例えば、力学や電磁気、波動、熱力学で合計70点以上を取ることができれば、原子分野を学習する時間を他の分野の復習に充てることもできます。

ただし、注意すべき点がいくつかあります。

まず、原子分野の配点が毎年必ず5点とは限りません。2022年の追試験のように、配点が20点にまで跳ね上がることもあります。

このような年に原子分野を捨ててしまうと、目標得点に到達するのは極めて難しくなるでしょう。

また、原子分野の問題は比較的解きやすい問題が多いのが特徴です。

そのため、他の分野で難しい問題が出題された場合、原子分野で確実に得点することが重要になります。

たとえ目標が70%であったとしても、安全圏を確保するためには、基礎的な問題だけでも取り組んでおくことをおすすめします。

共通テスト物理原子を捨てる前に!効率のいい対策方法

- 原子分野の勉強方法

- いつから原子の勉強をするか

- どのぐらい時間がかかる

- 最終的な判断方法

原子分野の勉強方法

原子分野は範囲が限定的であり、短期間で効率的に学習を進めることが可能です。

最も重要なのは、完璧な理解を求めすぎないという心構えです。

原子の世界はミクロな世界であり、私たちの日常的な感覚ではイメージしにくい現象が多く存在します。

例えば、「光は波でもあり粒子でもある」といった内容は、頭の中で視覚的に捉えることが難しいかもしれません。

ここでは、無理にイメージしようとせず、「そういうものだ」と割り切って知識をインプットしていくことがスムーズな学習の鍵となります。

また、まずは全体像を掴むことを優先しましょう。

教科書の最初から完璧に理解しようとするのではなく、一度最後までざっと読み進めることが効果的です。

これにより、各単元がどのように関連しているのかが見えてきます。

その後、問題演習を通して知識を定着させていくのが良いでしょう。

出題パターンはほぼ決まっているため、共通テストの過去問や予想問題集を中心に演習を繰り返せば、短期間でも十分な対策ができます。

スタディサプリなどの映像授業を活用すれば、重要ポイントを効率的に学ぶことも可能です。

【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座いつから原子の勉強をするか

物理の受験勉強は、優先順位を明確にすることが非常に重要です。

原子分野はタイパ(タイムパフォーマンス)が優れている一方で、配点そのものは他の分野に比べて低いことが多いため、まずは力学と電磁気学から着手すべきです。

これら2分野は、多くの年度で合わせて60点もの配点があり、物理の得点を大きく左右するからです。

波動や熱力学についても、ある程度の学習を終えてから原子分野に取り組むのが一般的な進め方といえるでしょう。

このような理由から、原子分野の学習は物理の勉強の最終段階で取り組むのが最適なタイミングです。

具体的には、共通テストの直前、例えば本番の1ヶ月前など、他の主要分野の学習がおおよそ固まった時期から始めるのがオススメです。

原子分野は範囲が狭く、学習した内容を忘れにくいため、直前に集中して取り組むことで、効率よく得点力を高めることができます。

もし、他の分野の学習が間に合っていないのであれば、無理に原子分野に手を出すのではなく、まずは配点の高い分野を優先して学習を進めてください。

どのぐらい時間がかかる

原子分野の学習にかかる時間は、他の分野に比べて圧倒的に短いといえるでしょう。

物理の主要分野である力学や電磁気学は、基礎を固めるだけでもかなりの時間を要します。

これに対し、原子分野は学習範囲が限られているため、短期間での習得が十分に可能です。

具体的な学習時間の目安としては、全くの初心者でも、およそ4時間から8時間程度の自宅学習と、数時間の指導や映像授業を組み合わせれば、共通テストレベルの問題を解けるようになることが多いです。

このように、原子分野はコストパフォーマンスが非常に高いのが特徴です。

例えば、他の分野で学習内容に詰まってしまったり、理解に苦労したりする場合でも、原子分野は比較的スムーズに進められることが期待できます。

多くの受験生は、原子分野を後回しにしがちですが、短い時間で得点源を増やすことができるため、限られた時間の中で得点を最大化したい受験生にとって、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

他の分野の学習が十分に定着している場合は、原子分野の学習に2日程度の時間を確保するだけでも、大きな成果を期待できます。

最終的な判断方法

共通テスト物理で原子分野を捨てるかどうかは、あなたの現在の状況と目標得点によって最終的な判断を下すべきです。

まず、物理で75%以上の高得点を目指しているなら、原子分野は絶対に捨てるべきではありません。

他の分野で満点を取れたとしても、原子分野の5点や10点を失うのは大きなハンデとなります。

少しでも高得点を目指すのであれば、短時間で習得できる原子分野は貴重な得点源になるからです。

一方、目標得点が70%以下で、主要分野の学習がまだ不十分な場合は、原子分野の優先順位を下げても良いかもしれません。

力学や電磁気といった配点の高い分野で安定して得点できるようにすることに、まずは集中するべきです。

ただし、この場合でも、原子分野を完全にゼロにするのは避けるべきです。

なぜならば、共通テストの原子分野の問題は、基礎的な内容が問われることが多いため、教科書の基本事項だけでも一通り目を通しておくことをオススメします。

これにより、仮に簡単な問題が出題された場合に得点できる可能性を残しておくことができます。

このように、状況に応じて柔軟な判断を下すことが、共通テストを攻略する上では重要だといえるでしょう。

勉強戦略に不安を感じる方へオススメ

ここまで、共通テストの物理の原子分野の扱いについて解説してきました。

物理の原子分野のほかにも、自分の勉強方針で迷うことも多いと思います。

このブログでは、そのような悩みを少しでも解決したいという思いで運営していますが、すべての悩みに答えることはなかなか厳しいです。(人によって悩みとその最適な解決策が異なるため)

しかし、いきなり正しい最適な勉強計画を立てていくのは難しいものです。(私も戦略ミスは浪人する大きな原因であったと考えています)

そこでパンダが自信を持ってオススメするのがトウコベという完全マンツーマンのオンライン塾です。

- 24時間質問し放題: LINEで24時間いつでも質問が可能。わからない問題をその日のうちに解決できるから、挫折しません。

- 最高品質の講師陣: 講師は現役の東大生または京大生のみ。最難関を突破した「勉強のプロ」が、質の高い指導を提供します。

- 圧倒的なコストパフォーマンス: オンライン特化のため、他の予備校に比べて圧倒的に経済的です。

- あなただけの個別戦略: 集団塾にはない、一人ひとりの理解度や志望校に合わせた完全オーダーメイドの指導を行います。

- 学習計画の立案: 単に勉強を教えるだけでなく、「いつまでに何をやるべきか」という受験戦略・学習計画の管理まで徹底サポートします。

「質の高い講師」に「自分だけの戦略」を作ってもらい、「いつでも質問できる環境」を手に入れる。 トウコベなら、無駄な回り道をせず、志望校合格への最短ルートを走ることができます。塾代を抑えながら、成果は最大化させましょう。

ただいま、トウコベでは「無料相談」を実施しています。

あなたの現状の学力や悩みをヒアリングし、具体的なアドバイスをもらえる貴重な機会です。

今悩みがある人は無料相談会で、その悩みを解決してしまおう!

合格のために使えるツールを使うことは大切だよ!

共通テスト物理原子は捨てるべきではない

この記事のポイントをまとめておきます。

- 共通テストでは原子分野が毎年出題されている

- 配点は低い年もあるが、例外的に高い配点になる年もある

- 過去のセンター試験に比べて出題内容が深く、融合問題も出ている

- 原子分野の問題は比較的解きやすく、出題パターンも決まっている

- 表面的な理解だけでも十分に対応できる問題が多い

- 高得点を目指すなら、原子分野で失う5点や10点は大きな痛手になる

- 原子分野を確実に得点できれば、他の受験生に差をつけられる

- 学習範囲が狭く、短期間での習得が可能

- 初心者でも4〜8時間の自宅学習で共通テストレベルに到達できる

- コストパフォーマンスが非常に良い単元である

- 目標得点率が70%以下なら、優先順位を下げてもよい

- 他の分野の学習が不十分なうちは、主要分野を優先すべき

- 勉強のタイミングは、主要分野の学習が固まった共通テスト直前がおすすめ

- 完璧な理解を目指さず、まずは全体像を掴むことが重要

- 最終的に捨てる場合でも、教科書の基本事項だけは確認しておくべき

コメント