大学入学共通テストが近づくと、病気や事故など不測の事態で本試験を受けられなくなったらどうしよう、と不安になる受験生も多いのではないでしょうか。

インターネットで調べると「共通テスト追試は難しい」といった情報を見かけることもあり、本試験とは別に追試の対策をするべきなのか悩んでしまいます。

しかし、追試は本試験と同様、これまで積み重ねてきた努力を無駄にしないための重要な制度です。

この記事では、追試が本当に難しいのか、なぜそう言われるのか、その実態を明らかにします。

追試の条件や申請方法といった基本的な情報から、過去の平均点比較、得点調整の有無まで、読者が抱える疑問を解消し、安心して受験に臨めるようサポートします。

- 共通テストの追試制度の全体像

- 追試を受けるための具体的な条件と申請方法

- 追試が難しいと言われる理由とその真実

- 本試験と追試の問題傾向や得点調整について

共通テスト追試は難しい?気になる難易度と実態

- そもそも共通テスト追試とは

- 再試験との違い

- 共通テストの追試を受ける人は何人?

- 共通テストの追試験を受ける条件

- 追試の時期はいつ?

- 追試の申請方法と必要な書類

- 追試の会場はどこ?

そもそも共通テスト追試とは

大学入学共通テストの追試験は、病気や事故など、受験生自身の予測できないやむを得ない事由によって本試験を受けることができなかった受験生に対し、公平な受験機会を確保するために設けられた制度です。

本試験とは別日程で実施され、事前に受験票に記載されている「問い合わせ大学」へ申請を行い、その事由が正当と認められた場合にのみ受験が許可されます。

この制度は、単なる救済措置ではなく、受験生一人ひとりの努力が報われる機会を守るための公的な仕組みとして機能しています。

不測の事態に見舞われた場合でも、受験資格を失うことなく、大学入学のチャンスを掴むことができる重要なセーフティーネットと言えるでしょう。

再試験との違い

追試験と類似した制度に「再試験」がありますが、両者は適用されるケースが明確に異なります。

追試験が受験生側の個人的な事情(疾病・負傷、事故など)に基づくものであるのに対し、再試験は試験の実施側、つまり大学入試センターや試験会場に原因がある場合に実施されるものです。

具体的な再試験の事例としては、大雪や地震といった自然災害により広範囲で試験実施が困難になった場合や、試験会場の不手際が挙げられます。

例えば、英語のリスニング用ICプレイヤーの故障、問題冊子の印刷ミス、監督者による試験時間の誤指示など、受験生に不利な状況が発生した場合に再試験の対象となります。

これらの制度を混同しないよう、自身の状況がどちらに該当するかを正しく把握することが大切です。

共通テストの追試を受ける人は何人?

共通テストの追試験の受験許可者数は、年度によって変動があります。

大学入試センターが公表しているデータによると、令和7年度の追試験受験許可者数は992名でした。

内訳は、2日間の全科目を受験した人が570名、1日目のみが197名、2日目のみが225名となっています。(出典:大学入試センター 令和7年度大学入学共通テスト追・再試験受験状況)

共通テストの追試を受ける条件

本試験当日に体調を崩すリスクは常に存在するため、万が一に備え、追試験の制度を正しく理解しておくことが重要です。

追試験を受ける条件追試験の申請が認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。

これらの条件は、受験生自身の疾病・負傷、またはやむを得ない事由によるものに大別されます。

疾病・負傷による場合

健康状態チェックリストに記載されている特定の症状に該当した場合、追試を申請できます。

チェックリストはA欄とB欄に分かれており、A欄で1項目以上、またはB欄で2項目以上に該当することが条件です。

- A欄: 38.0度以上の高熱、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)

- B欄: 37.5度以上38.0度未満の発熱、咳の症状、咽頭痛

これらの症状に該当しない体調不良の場合でも、受験票に記載されている問い合わせ大学に電話で相談することが推奨されています。

やむを得ない事由による場合

試験場に向かう途中で交通機関の遅延や事故にあった場合、あるいは両親や親族の危篤や死亡、自宅の火災など、受験生本人の責によらない理由で受験が困難になった場合も追試の対象となります。

交通機関の遅延の場合は、当日の試験終了時刻までに申請する必要があるため、速やかな対応が求められます。

追試の時期はいつ?

共通テストの追試験は、これまで本試験の約2週間後に実施されることが慣例となっていました。

たとえば、令和6年度は1月13日と14日の本試験に対し、追試験は1月27日と28日に実施されました。

しかし、2025年度からは、受験生の負担軽減と国公立大学の出願スケジュールへの影響を最小限に抑えるため、追試験の実施日が本試験の1週間後に前倒しされることが発表されています。

この変更は、万が一追試を受けることになったとしても、二次試験(個別学力検査)までの対策期間をより長く確保できることを意味します。

これにより、精神的な余裕も生まれ、本番に向けて集中しやすい環境が整うと言えるでしょう。

最新の正確な日程については、大学入試センターの公式サイトで必ず確認するようにしてください。

追試の申請方法と必要な書類

共通テストの追試験の申請は、定められた手順と時間内に確実に行うことが不可欠です。

まず、受験票に記載されている「問い合わせ大学」へ速やかに電話で連絡し、現在の状況を説明してください。

その後、指定された受付時間内に、必要書類を持参して申請を行います。

- 疾病・負傷の場合:

- 必要な書類: 治療期間が明記された医師の診断書が必要です。試験当日に病院を受診し、診断書を必ず発行してもらいましょう。

- 受付期間: 試験当日はもちろん、試験日の前日からも申請受付時間が設けられています。この受付時間は厳格に守る必要があるため、事前に大学入試センターの案内を確認しておくことが大切です。

- 事故またはやむを得ない事由の場合:

- 必要な書類: 事故や事由が事実であることを証明する書類が必要です。例えば、交通機関の遅延であれば遅延証明書が、事故であれば事故証明書などが該当します。

- 受付期間: この場合は、基本的に当日中の試験終了時刻までが申請の期限となります。

もし、ご自身や代理人が申請受付時間内に問い合わせ大学まで行くことが難しい場合は、まず電話で相談し、指示を仰ぐようにしてください。

適切な対応策について具体的なアドバイスを得られるはずです。

追試の会場はどこ?

共通テストの追試験会場は、全国に複数設置されますが、特定の地域に限定されることが多いです。

近年、新型コロナウイルス感染症対策の一環として全都道府県に会場が設けられた時期もありましたが、現在は東日本と西日本に1か所ずつという体制に戻されています。

過去の実施例を見ると、東日本では東京に、西日本では京都・大阪・兵庫のいずれかの場所に会場が設置されています。

今後も同様のエリアで実施される可能性が高いと考えられますが、具体的な会場名や所在地は、例年12月頃に大学入試センターのウェブサイトで公表されます。

受験票に記載された内容と合わせて、必ずご自身で最新情報を確認し、万全の準備を整えておきましょう。

共通テストの追試が難しいと言われる理由と真実

- 本試験と追試の平均点の比較

- 追試が本当に難しいかどうかの真実

- 追試は得点調整は行われるか

- 難しい理由と噂の背景

- 実際に体調が悪くなった時はどうする?

- まとめ:共通テスト追試は難しい?

本試験と追試の平均点の比較

共通テストの追試験の平均点は、大学入試センターからは正式に公表されていません。

このため、本試験と追試の難易度を平均点のデータに基づいて直接比較することは困難です。

しかし、2021年度(令和3年度)には新型コロナウイルス感染症の影響で、特例として第1日程と第2日程の2回に分けて試験が実施されました。

多くの受験生が第1日程を受験したことから、第2日程の平均点を追試験の参考として考察するケースがあります。

以下の表は、2021年度の第1日程と第2日程の平均点を比較したデータの一部を抜粋したものです。

| 教科 | 科目 | 満点 | 第1日程平均点 | 第2日程平均点 |

| 外国語 | リーディング | 100 | 58.80 | 56.68 |

| リスニング | 100 | 56.16 | 55.01 | |

| 数学 | 数学Ⅰ・A | 100 | 57.68 | 39.62 |

| 数学Ⅱ・B | 100 | 59.93 | 37.40 | |

| 国語 | 国語 | 200 | 117.51 | 111.49 |

| 理科② | 物理 | 100 | 62.36 | 53.51 |

| 化学 | 100 | 57.59 | 39.28 | |

| 生物 | 100 | 72.64 | 48.66 |

この比較データを見ると、特に数学や理科の科目で、第2日程(追試に相当)の平均点が第1日程よりも大幅に低いことがわかります。

しかし、このデータだけで「追試の方が難しい」と結論づけるのは早計です。

平均点の差は、問題の難易度だけでなく、第2日程の受験者層や当日の体調など、複合的な要因によって生じている可能性があるためです。

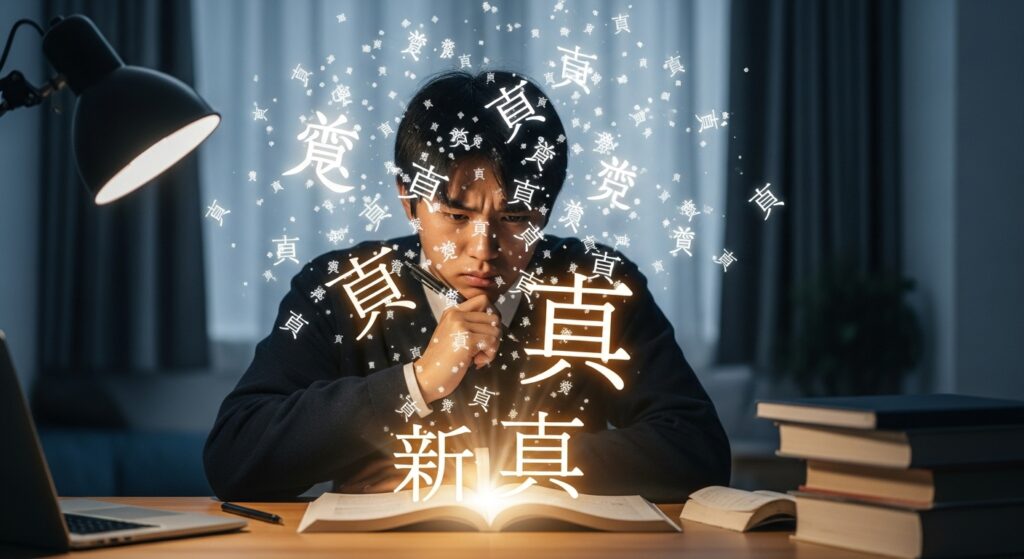

追試験が本当に難しいかどうかの真実

「共通テスト追試は本試験よりも難しい」という噂を耳にすることがありますが、これは必ずしも事実とは限りません。

大学入試センターは、本試験と追試験の問題が同等の難易度になるよう、細心の注意を払って作問しています。

共通テストの出題方針として、平均点が5割程度になることを目標としているため、追試験も同様の基準で調整が行われています。

しかし、追試験では本試験とは全く異なる問題が出題されます。

これは、本試験の問題が漏洩するのを防ぎ、公平性を保つための当然の措置です。

設問の意図や問われている本質は同じであるものの、新しい形式や予期せぬ傾向の問題に直面すると、多くの受験生は心理的に動揺し、実際の難易度以上に難しく感じてしまうことがあります。

この「体感的な難しさ」が、噂の背景にある主な要因の一つと考えられます。

日頃から様々な形式の演習を積み、どんな問題にも動じない対応力を身につけることが、追試験への備えとしても有効です。

追試は得点調整は行われるか

共通テストには、選択科目間の難易度の差による不公平を解消するために「得点調整」という仕組みが存在します。

原則として、同じ教科の選択科目間で平均点に20点以上の差が生じ、それが試験問題の難易差に起因すると認められた場合に得点調整が行われます。

対象となる科目は、地理歴史の「世界史B」「日本史B」「地理B」間、公民の「現代社会」「倫理」「政治・経済」間、理科②の「物理」「化学」「生物」「地学」間です。

この得点調整は、本試験のみを対象として行われるため、追試験を受験した場合には適用されません。

また、本試験においても、受験者数が1万人未満の科目は得点調整の対象外と定められています。

したがって、追試験では、受験した科目の素点がそのまま合否判定に用いられることになります。

この点も、追試験の特性として理解しておくことが重要です。

追試がむずかしい理由と噂の背景

追試が難しいと感じる背景には、単に問題の難易度だけでなく、いくつかの心理的な要因が関係していると考えられます。

- 精神的な負担: 本試験を受けられなかったことによるストレスや焦りが、試験への集中力を妨げ、問題が難しく感じられることがあります。

- 対策期間の短縮: 追試は本試験から2週間後の実施(2025年度からは1週間後)となるため、準備期間が限られます。

十分な復習や対策ができないまま本番を迎えることで、実力を発揮しきれない可能性があります。

限られた時間の中で結果を出すには、闇雲な努力ではなく「最短ルートの勉強計画」が不可欠です。

しかし、自分で最適な計画を立てるのはかなり難しいです。

そこでパンダが自信を持ってオススメするのがトウコベという完全マンツーマンのオンライン塾です。

- 最高品質の講師陣: 講師は現役の東大生または京大生のみ。最難関を突破した「勉強のプロ」が、質の高い指導を提供します。

- 圧倒的なコストパフォーマンス: オンライン特化のため、他の予備校に比べて圧倒的に経済的です。

- あなただけの個別戦略: 集団塾にはない、一人ひとりの理解度や志望校に合わせた完全オーダーメイドの指導を行います。

- 学習計画の立案: 単に勉強を教えるだけでなく、「いつまでに何をやるべきか」という受験戦略・学習計画の管理まで徹底サポートします。

- 24時間質問し放題: LINEで24時間いつでも質問が可能。わからない問題をその日のうちに解決できるから、挫折しません。

「質の高い講師」に「自分だけの戦略」を作ってもらい、「いつでも質問できる環境」を手に入れる。

トウコベなら、無駄な回り道をせず、志望校合格への最短ルートを走ることができます。塾代を抑えながら、成果は最大化させましょう。

今ならトウコベでは「無料相談」を実施しています。

あなたの現状の学力や悩みをヒアリングし、具体的なアドバイスをもらえる貴重な機会です。

東大生のオンライン個別指導『トウコベ』

ここだけの話、勉強戦略に不安がある人は、とりあえず無料の相談会だけ受けて、戦略を立ててもらい、後は自分で勉強するのも結構ありだと思うよ!

合格のために使えるものは使っていこう!

実際に体調が悪くなった時はどうする?

共通テスト当日に体調不良になった場合、追試験を受けるべきか、それとも無理をしてでも本試験に臨むべきか判断に迷うことがあるかと思います。

この判断は、体調の悪さの程度によって慎重に決めることが大切です。

まず、少しの微熱があるものの、頭がクリアで試験を受けることに支障がないと感じる場合は、本試験を受けることをオススメします。

その主な理由を以下に挙げます。

本試験受験をおすすめする理由

- 体調回復の不確実性: 1週間後に体調が万全に回復している保証はありません。追試験当日も体調が優れない可能性を考慮すると、本試験でベストを尽くす方が賢明な場合があります。

- 対策期間の確保: 追試験は本試験の1週間後に実施されるため、二次試験(個別学力検査)までの準備期間が短くなります。

この期間のロスは、今後の受験対策に大きな影響を与える可能性があります。 - 得点調整のリスク: 追試験では、本試験と異なり、科目間の得点調整が行われません。

もし追試験で難化する科目があった場合、その影響を直接受けてしまい、結果的に不利になるリスクがあります。

一方、38度以上の高熱がある、頭痛で思考がまとまらないなど、明らかに体調が優れない場合は、無理をして本試験を受けても実力を発揮するのは困難です。

そのような状況では、潔く本試験を諦め、追試験の申請手続きを進めるべきです。

体調をしっかり回復させてから追試験に臨む方が、結果として良い点数につながる可能性が高いでしょう。

結論として、ご自身の体調を冷静に見極め、本試験で実力が発揮できる状態であれば本試験を、そうでなければ追試験を選択するという判断軸を持つことが重要です。

まとめ:共通テスト追試は難しい?

この記事のポイントをまとめておきます。

- 追試の受験は疾病や事故などやむを得ない理由がある場合に限られる

- 再試験は災害や運営側の不手際が原因の場合に行われる

- 令和5年度の追試験の受験許可者は約3,893名に上った

- 追試験の申請は受験票に記載の問い合わせ大学に電話連絡が必要

- 疾病の場合は治療期間が明記された医師の診断書が必須

- 交通トラブルの場合は遅延証明書などの提出が求められる

- 追試の会場は東日本と西日本に各1箇所ずつ設置される

- 追試の難易度は本試験と同じ水準になるように作られている

- 追試は本試験と問題が異なるため、体感的に難しく感じることがある

- 追試の平均点は公表されていないため直接比較はできない

- 得点調整は本試験のみで行われ、追試験には適用されない

- 精神的な負担や準備期間の短さが難しさにつながることがある

- 追試の過去問を解くことは良い腕試しになる

- 追試は本試験を受けられなかった場合の重要な救済措置

- 万全の体調で本試験に臨むことが最も重要といえる

コメント